Por Nahuel

PRESENTACIÓN

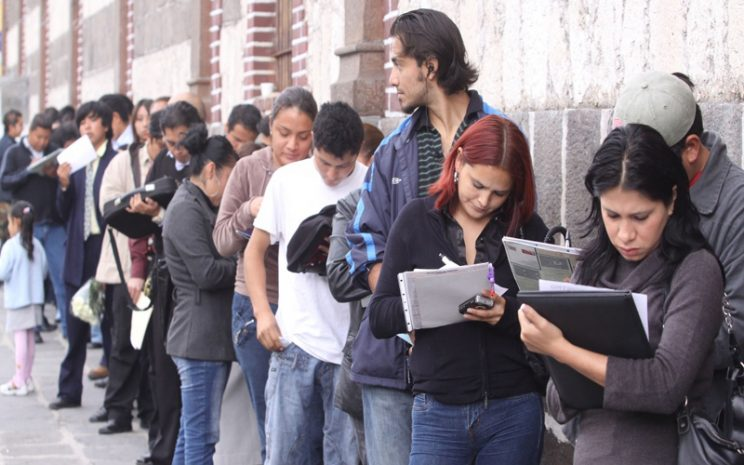

Este análisis constituye una crítica al proyecto neoliberal chileno, examinando su crisis estructural a través del prisma del desempleo y subempleo “ilustrado”. Plantea siete tesis para la discusión y debate, intentando desentrañar las contradicciones de un modelo que mercantilizó la educación, produjo una generación de deudorxs y luego se mostró incapaz de absorber el conocimiento que había vendido como mercancía.

El recorrido evidencia cómo la meritocracia funcionó como dispositivo ideológico para naturalizar la desigualdad, cómo la matriz productiva extractivista rechaza estructuralmente el conocimiento avanzado, y cómo la deuda estudiantil se convirtió en mecanismo de sujeción biopolítica. Diagnosticamos el agotamiento histórico de una clase dirigente zombi, incapaz de ofrecer horizontes de futuro, y la plusvalía negada de profesionales condenadxs al desempleo o subempleo.

Más allá del diagnóstico, este trabajo propone una reorganización anticapitalista del saber y el trabajo, esbozando los principios para una sociedad donde el conocimiento deje de ser una mercancía condenada al desuso para convertirse en base material de una democracia popular, participativa, comunitaria y sustantiva. Lxs llamadxs “cesantes ilustradxs”, como lo dice la prensa, no representan casos aislados de fracaso individual, sino el síntoma de un sistema que ha agotado su capacidad civilizatoria.

Este texto se ofrece como herramienta para la acción política y la reflexión estratégica, invitando a transformar la frustración meritocrática en energía para la construcción de un proyecto post-capitalista donde, por fin, el saber sea liberado de sus cadenas mercantiles y puesto al servicio de la emancipación humana.

I. La Mercantilización de la Educación como Mecanismo de Control Social y Acumulación Capitalista

La transformación de la educación superior en Chile en una mercancía no fue un fenómeno espontáneo ni un simple «error de diseño» del modelo. Por el contrario, constituyó la aplicación metódica y consciente de los principios fundantes del proyecto neoliberal, que bajo la dictadura cívico-militar redefinió las bases del pacto social y, tras ella, fue consolidado por una clase política—tanto de derecha como de la Concertación—que abdicó de cualquier horizonte transformador. Esta mercantilización opera en dos niveles dialécticamente articulados: como un formidable mecanismo de acumulación por desposesión y como un dispositivo de control social avanzado.

1. La Acumulación por Desposesión: El Gran Negocio de la Esperanza

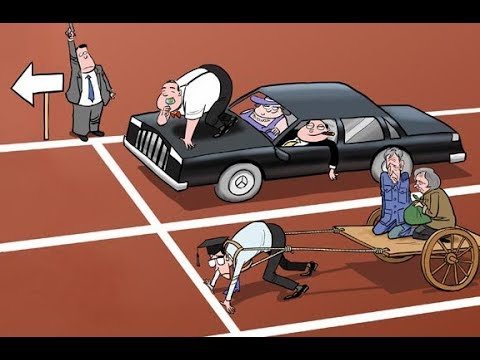

La meritocracia realiza una operación alquímica fundamental: transforma un problema político-estructural (la desigualdad de clase) en una cuestión moral e individual (el mérito y el esfuerzo). Al proclamar que el éxito y el fracaso dependen exclusivamente de las capacidades y la voluntad personal, el relato meritocrático des-historiciza y depolitiza la cuestión social. La posición de clase deja de ser el resultado de relaciones de poder históricamente constituidas para convertirse en el justo reflejo de las virtudes individuales. Este relato, se convirtió en el «aire de la esperanza promocional», un ambiente ideológico que se respiraba y que prometía que el título universitario era el pasaporte infalible para «llegar a ser alguien». Esta promesa no era solo económica; era una promesa de reconocimiento y dignidad en una sociedad que sistemáticamente negaba el valor de los sectores populares.

2. El Disciplinamiento Social: La Producción del Deudor-Súbdito

Más allá del negocio inmediato, la mercantilización cumplió una función política crucial. Al convertir el derecho a la educación en una deuda privada, el modelo produjo un nuevo sujeto social: el deudor-súbdito. Este individuo, predominantemente joven y de clase popular o media-baja, internaliza desde el inicio de su vida adulta que su futuro es una obligación financiera contraída consigo mismo. La deuda actúa como una cadena invisible que anula la capacidad de rebelión. ¿Cómo cuestionar las condiciones laborales precarias cuando se tiene que pagar una cuota mensual? ¿Cómo imaginar proyectos de vida alternativos o dedicar tiempo a la organización política cuando la supervivencia financiera depende de la inserción inmediata en cualquier eslabón del mercado laboral, por indigno que sea?

El sociólogo Manuel Canales lo expresa con crudeza al describir a quienes, tras seguir el camino prescrito, se encuentran con «una puerta cerrada, con un barranco». Este «barranco» no es solo laboral; es existencial. El sistema no solo los explota en el presente, sino que les cobró por adelantado por el privilegio de ser explotados. La frustración resultante no se dirige primarily contra el sistema, sino que, en un giro perverso, se internaliza como «fracaso personal» o «auto inculpamiento», “por no haber tenido más talentos». La deuda, en última instancia, privatiza el malestar social que el propio sistema genera.

3. La Fragmentación de la Clase y el Fin de lo Público

Finalmente, este proceso destruyó la concepción de la educación como un espacio de construcción de lo común y de ciudadanía crítica. Al segmentar la oferta educativa en una jerarquía que replica fielmente la estructura de clases—»hay universidades para un estamento y hay universidades para otro»—, el modelo fractura cualquier potencial de solidaridad de clase. La educación deja de ser un bien público que integra para convertirse en un bien de consumo que segrega y compite. Cada estudiante, convertido en cliente-deudor, libra una batalla individual por sobrevivir en un mercado que lo valora cada vez menos.

En el mismo sentido, la mercantilización de la educación bajo el neoliberalismo chileno no fue un «efecto colateral». Fue el núcleo de una estrategia de clase para, simultáneamente, abrir un nuevo frente de acumulación capitalista y desarmar políticamente a una generación, transformando su potencial emancipador en la carga existencial de una deuda y en la promesa incumplida de un cartón que, para cientos de miles, no significa movilidad, sino cesantía ilustrada o subempleo crónico. El CAE, por ejemplo, no fue un crédito; fue el instrumento para la financiarización de la vida y la producción en masa de miles de jóvenes frustrados.

II. La meritocracia como justificación moral del orden neoliberal y Dispositivo de Culpabilización de Clase

La meritocracia, lejos de ser un principio organizador neutral o un ideal loable, ha funcionado en el Chile neoliberal como el dispositivo ideológico central para la naturalización de las desigualdades y la producción de una subjetividad compatible con la explotación. Su operación puede desglosarse en tres mecanismos fundamentales que revelan su función de clase.

- La meritocracia convierte un problema social en un fracaso personal

La meritocracia realiza una operación alquímica fundamental: transforma un problema político-estructural (la desigualdad de clase) en una cuestión moral e individual (el mérito y el esfuerzo). Al proclamar que el éxito y el fracaso dependen exclusivamente de las capacidades y la voluntad personal, el relato meritocrático des-historiciza y depolitiza la cuestión social. La posición de clase deja de ser el resultado de relaciones de poder históricamente constituidas para convertirse en el justo reflejo de las virtudes individuales. Este relato, se convirtió en el «aire de la esperanza promocional», un ambiente ideológico que se respiraba y que prometía que el título universitario era el pasaporte infalible para «llegar a ser alguien». Esta promesa no era solo económica; era una promesa de reconocimiento y dignidad en una sociedad que sistemáticamente negaba el valor de los sectores populares.

2. La Producción del Sujeto auto- explotado y su Doble Conciencia

El dispositivo meritocrático produce un tipo de subjetividad específico: el sujeto auto- explotado. Al internalizar la lógica del mérito, el individuo se convierte en el principal capataz de sí mismo. Su energía no se dirige a cuestionar las reglas del juego, sino a redoblar su esfuerzo dentro de ellas. Estudiar de noche, trabajar de día, endeudarse y sacrificar el tiempo de ocio y la vida familiar se viven como inversiones en el propio «capital humano», no como formas de explotación. Sin embargo, este sujeto desarrolla lo que podríamos llamar una doble conciencia: por un lado, cree en la promesa; por otro, comienza a percibir su fracaso no como una falla individual, sino como un «engaño del sistema». Esta grieta en la conciencia es el espacio donde la frustración meritocrática puede, potencialmente, transformarse en rabia de clase.

3. La Culpabilización como Mecanismo de Descargo del Sistema

Cuando la promesa meritocrática se quiebra de manera masiva—cuando el ingeniero conduce un Uber o el abogado reparte pedidos—, el sistema no entra en crisis de legitimidad de inmediato. Por el contrario, activa su mecanismo de defensa más potente: la culpabilización de la víctima. El «fracasado» no es la evidencia de un sistema fallido, sino la prueba de un mérito insuficiente: se auto- inculpa “por qué no tuve más talento”. Esta internalización del fracaso es el triunfo final del dispositivo neoliberal instalado en cuerpos y mentes. La ansiedad, la depresión y la sensación de fraude no se leen como síntomas de una patología social, sino como déficits privados. El sistema se exime así de toda responsabilidad: no fue el modelo el que falló, sino el individuo que no supo o no pudo ser lo suficientemente meritocrático.

En síntesis, la meritocracia no ha sido un mito inocente. Ha sido la moderna moral burguesa del orden neoliberal, la teología secular que justifica la riqueza del 1% y la precariedad del 99%. Su función no era movilizar socialmente, sino inmovilizar políticamente. Al hacer de cada individuo el único responsable de su destino, fragmentó la posibilidad de una acción colectiva y convirtió el malestar social en una patología íntima. Esta derrota subjetiva es la manifestación clínica de una ideología que, al quebrarse, deja a una generación atrapada entre la evidencia de un engaño estructural y la persistente e íntima sospecha de su propia insuficiencia.

III. La Matriz Productiva Neoliberal como Barrera Estructural al Desarrollo y la Absorción del Conocimiento

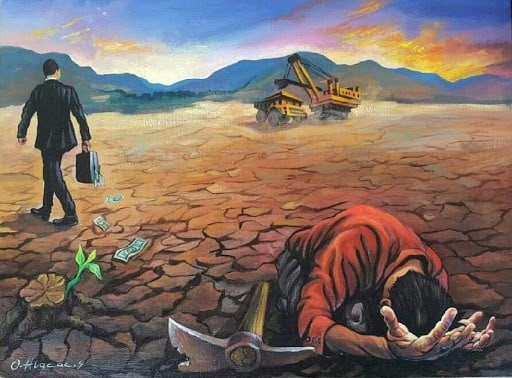

La crisis del desempleo ilustrado no es un fallo técnico del mercado laboral, sino la manifestación inevitable de un modelo de acumulación dependiente y extractivista que resulta estructuralmente incompatible con una fuerza de trabajo masivamente calificada. Esta contradicción fundamental puede analizarse en tres dimensiones claves.

La matriz productiva chilena, consolidada durante el ciclo neoliberal, presenta una rigidez estructural que privilegia actividades de bajo valor agregado y alta dependencia externa. Su estabilidad no proviene del dinamismo, sino de la reproducción inercial de un patrón rentista y extractivista, que inhibe toda posibilidad de transformación cualitativa.

1. Hegemonía del sector primario-exportador

La tríada cobre–frutas–madera, ahora ampliada con el litio, constituye el núcleo del modelo exportador. Genera renta, pero no construye encadenamientos productivos complejos ni impulsa innovación endógena. La producción la están poniendo lxs migrantes, señalando la dependencia del modelo respecto de una mano de obra barata y flexible antes que del conocimiento especializado. Así, el capital opta por el abaratamiento del trabajo en lugar de la elevación de la productividad mediante el saber técnico o científico.

2. La tiranía de los servicios simples

El empleo nacional se concentra en el retail, el comercio y los servicios personales, sectores de baja productividad y estancamiento salarial. En ellos, la tecnología se utiliza no para liberar tiempo o mejorar las condiciones laborales, sino para maximizar el control y minimizar los costos. El diseño del puesto de trabajo impide cualquier despliegue de creatividad o saber práctico, porque su lógica no es productiva sino disciplinaria.

3. La paradoja de la productividad: capital humano sin medios de realización

El estancamiento de la productividad laboral —crecimiento nulo en los últimos años— contrasta con la expansión sin precedentes de la matrícula en educación superior. Chile invirtió recursos colosales en formar técnicos y profesionales, pero el aparato productivo carece de los espacios donde ese conocimiento pueda realizarse socialmente. La contradicción es estructural: se multiplican los portadores de conocimiento, pero no los medios de su aplicación.

Esta brecha desnuda el fetichismo del capital humano, núcleo ideológico del neoliberalismo educativo: la creencia de que más educación produce automáticamente más productividad. El resultado es un ejército de profesionales subempleados o sobrecalificados, atrapados en una economía que no los necesita, y una frustración generacional que ya constituye un fenómeno político.

4. La división internacional del trabajo cognitivo

Chile ocupa un lugar subordinado en la división internacional del trabajo cognitivo. Los denominados “empleos del conocimiento” son, en su mayoría, formas de ensamblaje intelectual: tareas rutinarias, desprovistas de contenido creativo, que replican la lógica fabril en clave digital. Es la emergencia de una “nueva clase obrera de la web”, trabajadora mentalmente intensiva pero alienada en su propio saber.

A esto se suma la fuga de cerebros internalizada: profesionales formadxs con recursos públicos que emigran —o se refugian en el emprendimiento precario— ante la imposibilidad de realizar sus capacidades en el país. Se produce así una transferencia de capital humano hacia las economías centrales, reproduciendo la dependencia en su forma más sofisticada: la dependencia cognitiva.

5. Ley de hierro del subdesarrollo cognitivo

El modelo neoliberal chileno confirma una ley de hierro: no es posible desarrollar masivamente las capacidades humanas sin transformar simultáneamente la estructura productiva. La matriz extractivista-rentista, lejos de constituir una etapa transitoria hacia el desarrollo, se revela como su barrera estructural. Mientras la clase dirigente no sea capaz de pararse frente a un cuarto medio y decir “haz esto” con convicción —porque no se atrevería a recomendárselo a sus propios hijos—, se demostrará que el modelo carece de proyecto histórico. Chile forma a la generación más educada de su historia para luego proletarizar su intelectualidad, al servicio de una economía que desprecia el conocimiento que dice valorar.

IV. La Plusvalía Negada y la Alienación Epistemológica del Trabajo Intelectual

El capitalismo neoliberal chileno ha producido una paradoja inédita en su historia: una masa de fuerza de trabajo altamente cualificada que, lejos de potenciar el desarrollo nacional, se encuentra sistemáticamente excluida de las condiciones de realización de su propio saber. En esta contradicción se expresa lo que podríamos denominar la plusvalía negada: la anulación estructural del potencial productivo del conocimiento.

1. La plusvalía negada: el saber como capital ficticio

Miles de ingenierxs, traductorxs, historiadorxs o técnicxs especializadxs constituyen hoy una fuerza de trabajo cualificada en estado latente. Representan trabajo complejo cristalizado —años de estudio, inversión social y esfuerzo intelectual— que no puede traducirse en valor agregado. Su saber deviene capital ficticio, una promesa de productividad que no llega a materializarse en el proceso de producción real.

Cuando un/a profesional conduce Uber o realiza labores ajenas a su campo, no solo se explotan sus horas de trabajo actuales, generando plusvalía absoluta; se desaprovecha su capacidad de generar plusvalía relativa, aquella que proviene de la aplicación de un conocimiento especializado. Su salario, por tanto, refleja únicamente el valor de su fuerza de trabajo simple, mientras el sistema confisca la diferencia entre ese valor y el que podrían generar mediante su saber complejo. El resultado es una contradicción en los términos de intercambio: estos trabajadores no solo ganan menos de lo que esperaban, sino que son despojados del excedente de valor potencial de su conocimiento.

2. La alienación epistemológica: la ruptura del acto cognitivo creativo

Marx describió la alienación del trabajador respecto al producto de su trabajo; hoy asistimos a una alienación del sujeto respecto a su propio saber. El/la profesional subempleadx vive una fractura ontológica: su pensamiento no tiene mundo donde realizarse. El título universitario, que debería ser mediación entre conocimiento y praxis, se transforma en fetiche, en signo de estatus vacío de función social. La y el abogado que reparte pedidos, el/ la profesora que vende por catálogo o la/el ingeniero que conduce un taxi, experimentan el desgarro entre su capacidad cognitiva y su actividad concreta.

Esta ruptura produce una frustración de la autorrealización. Muchxs sienten que les “queda sobrando su ingeniería”; pero lo que sobra no es un exceso cuantitativo de trabajadorxs, sino un excedente cualitativo de saber que el sistema rechaza incorporar. Se configura así un doble despojo: primero, el capitalismo induce a adquirir conocimiento mediante endeudamiento; luego, niega la posibilidad de aplicarlo, generando una conciencia dolorosa de un potencial anulado.

3. El desperdicio sistemático como irracionalidad capitalista

Este fenómeno revela una falla metabólica del capitalismo dependiente. La incapacidad de absorber conocimiento no es un accidente, sino una consecuencia directa de la estructura productiva rentista y subordinada. Lejos de optimizar recursos, el sistema destruye fuerzas productivas al impedir la realización del trabajo cualificado. Marx advirtió que el capitalismo tiende periódicamente a destruir parte de las fuerzas que él mismo crea; aquí esa destrucción se expresa no en fábricas cerradas, sino en cerebros inactivos, en intelectos condenados a la obsolescencia por falta de función social.

La racionalidad capitalista se muestra así como irracionalidad sistémica: mientras se predica la eficiencia y la innovación, se derrocha la principal fuerza productiva contemporánea —el saber humano—.

A nivel subjetivo, las consecuencias de esta descomposición se externalizan como costos privados: frustración, ansiedad, enfermedades mentales y endeudamiento. El sistema mantiene su estabilidad transfiriendo el sufrimiento al individuo, mientras naturaliza la destrucción de potencial humano como efecto colateral del progreso.

El desempleo ilustrado no es un problema de «recursos humanos mal asignados», sino la manifestación de que el capitalismo chileno ha alcanzado sus límites históricos de desarrollo. Un sistema que invierte socialmente en la formación de capacidades humanas avanzadas pero que es estructuralmente incapaz de emplearlas, evidencia su carácter irracional y obsolescente. Los profesionales subempleados encarnan materialmente esta irracionalidad: son la prueba viviente de que las fuerzas productivas (el conocimiento) han desbordado las relaciones de producción existentes. Su frustración no es sólo personal; es el síntoma de una contradicción histórica que clama por nuevas formas de organización social donde el saber no sea una mercancía condenada al desuso, sino un bien común puesto al servicio del desarrollo humano integral.

V. El Crédito con Aval del Estado: Biopolítica de la Servidumbre Financiera

El Crédito con Aval del Estado (CAE) representa la culminación del proyecto neoliberal en educación. Más que un instrumento financiero, constituye un dispositivo de gobierno: un mecanismo de sujeción subjetiva que opera en la intersección entre economía, moral y política. Su implementación masiva transformó el acceso a la educación en una forma de servidumbre financiera del siglo XXI, donde el endeudamiento reemplaza la ciudadanía como vínculo central entre el individuo y el Estado.

1. El régimen de la deuda: cómo se construyó el dispositivo

El sistema de endeudamiento estudiantil con la banca se funda sobre tres pilares estructurales que definen su lógica de control:

- Socialización del riesgo y privatización de la ganancia: El Estado actúa como garante último, asegurando los pagos a los bancos incluso en caso de morosidad. De este modo, los recursos públicos fluyen hacia el capital financiero y las universidades privadas, mientras el riesgo real recae sobre el individuo aislado.

- Endeudamiento temprano y forzado: Bajo la ideología del mérito, se instala la idea de que “el que no estudia es porque no quiere”. Así, el acceso a un derecho básico como la educación se condiciona al endeudamiento, convirtiendo la autonomía personal en una obligación moral de consumo.

- Irrevocabilidad de la deuda: Aunque legalmente “inembargable”, la deuda se vuelve impagable para muchos, configurando una relación de dependencia crónica. La deuda, más que una obligación financiera, se transforma en un vínculo vital perpetuo, análogo a los lazos de vasallaje medievales, transmitidos entre generaciones.

2. La producción del deudor-súbdito: subjetividad y control

El CAE no solo disciplina conductas económicas; produce un tipo específico de subjetividad política: el deudor-súbdito. Este sujeto emerge como la figura paradigmática del neoliberalismo maduro.

- Sujeción existencial anticipada: Desde su juventud, las personas aprenden que su proyecto vital depende de una relación crediticia que los acompañará por décadas. El miedo a la morosidad y la exclusión se interioriza como mecanismo de autocontrol incluso antes de ingresar al mercado laboral.

- Conversión de la ciudadanía en clientelaje financiero: La figura del ciudadano se sustituye por la del cliente. Los derechos se subordinan a la solvencia, y la relación con el Estado se media por el historial crediticio. La ciudadanía se privatiza, reducida a una identidad contable.

- Autoexplotación preventiva: El deudor internaliza la disciplina del capital. Trabaja más horas, acepta condiciones precarias y renuncia a sus aspiraciones por temor al incumplimiento. El endeudado deviene su propio patrón, su propio carcelero, administrando la precariedad con eficiencia moral.

Esta biopolítica de la deuda reconfigura la relación entre trabajo, deseo y futuro: la vida misma se convierte en garantía de pago.

3. Los efectos estructurales: el capitalismo de la deuda como orden social

El endeudamiento estudiantil no es una anomalía; es la forma contemporánea del capitalismo chileno, cuya eficacia reside en la integración del control económico con la regulación subjetiva.

- Anulación de la potencia política: La deuda fragmenta y paraliza. Los jóvenes, antes protagonistas de la revuelta social, son reducidos a gestores de su propia supervivencia. El miedo a la morosidad reemplaza la indignación. La servidumbre financiera opera como antídoto contra la rebelión.

- Reproducción ampliada de la desigualdad: La deuda con la banca es un mecanismo de transferencia intergeneracional de riqueza invertida: los pobres financian la acumulación de los ricos. Se consuma así la “estructura de clase perfecta”: movilidad aparente, desigualdad permanente.

- Colonización del futuro: El tiempo vital de una generación queda hipotecado. Los jóvenes deben elegir entre pagar su deuda o construir un proyecto de vida distinto. El futuro deja de ser horizonte para convertirse en deuda acumulada.

La promesa de movilidad social se revela entonces como fraude estructural: el CAE no emancipa, sino que sujeta; no redistribuye, sino que reordena la desigualdad en nuevas formas de servidumbre.

4. Crisis del dispositivo y horizontes de ruptura

El dispositivo del CAE muestra signos de agotamiento. Sus fisuras anuncian el fin de un ciclo ideológico:

- El colapso del relato meritocrático: La retórica de la “primera generación universitaria” ya no conmueve. La masificación educativa, lejos de ser símbolo de progreso, se asocia a frustración, deuda y precariedad.

- La emergencia de nuevas subjetividades resistentes: La revuelta de octubre de 2019 expresó el retorno de la política desde el subsuelo del endeudamiento. Allí donde el crédito buscó disciplinar, surgió el grito colectivo que denunció la estafa de la educación-mercancía.

- La necesidad de una ruptura con la deuda: No basta con reformar el crédito o reprogramar tasas. La tarea histórica es abolir el paradigma mismo de la deuda como forma de gobierno. Se trata de restituir la educación como bien común, fundamento material y simbólico de una nueva ciudadanía desmercantilizada.

Liberarse de la deuda es mucho más que un gesto económico; es un acto de reapropiación política de la vida. Implica desmontar el dispositivo de culpa, recuperar el tiempo expropiado y afirmar el derecho colectivo a aprender sin hipotecar el futuro.

El desafío no es pagar la deuda, sino abolir el régimen que la hizo posible.

VI. El Agotamiento Histórico del Pacto Neoliberal y la Orfandad Proyectual de las Clases Dirigentes

La crisis orgánica que experimenta el modelo neoliberal chileno trasciende lo económico para manifestarse como una hegemonía en estado de coma: las clases dirigentes han perdido la capacidad de articular un relato de futuro que otorgue sentido al sacrificio colectivo, revelando la bancarrota intelectual y moral de un proyecto que solo puede ofrecer repetición o regresión.

1. El Colapso del Relato de la Transición: De la Promesa al Vacío

El agotamiento se manifiesta en la implosión de los pilares narrativos que sostuvieron el orden post-dictadura. El horizonte de convergencia desarrollista ha llegado a su fin. La promesa, repetida durante décadas, de que las reformas neoliberales nos conducirían inevitablemente al “desarrollo” se ha desvanecido frente a una realidad inapelable: el crecimiento económico se ha mantenido en niveles mediocres —en torno al 2% promedio durante la última década— y la productividad permanece estancada, incluso en un contexto donde la fuerza laboral es la más educada de nuestra historia. El viejo relato de que bastaba con modernizar los mercados y acumular capital humano para alcanzar el progreso se ha revelado como una ilusión ideológica. Hoy, los indicadores muestran que la estructura económica sigue reproduciendo desigualdades y bloqueando cualquier posibilidad de convergencia real con los países desarrollados.

Del mismo modo, ha caducado el mito de la movilidad social intergeneracional. Ya nadie habla de primera generación, porque aquel relato heroico del ascenso social a través de la educación ha colapsado. Lo que antes se presentaba como un ascensor social hoy se parece más a una escalera detenida: los hijos de la clase trabajadora acceden a títulos profesionales, pero no a mejores condiciones de vida. El desempleo ilustrado y el subempleo masivo desnudan el fracaso del modelo que prometía meritocracia y progreso individual, cuando en realidad perpetúa la precariedad bajo nuevas formas de frustración y desencanto.

Finalmente, asistimos a la extinción del consenso tecnocrático. La fe en que los expertos, las políticas basadas en evidencia y la gestión “eficiente” del Estado resolverían los problemas sociales se ha fracturado. La llamada “indolencia técnica” en la medición de fenómenos estructurales —como la desigualdad, la pobreza o la informalidad— refleja que la propia tecnocracia ha renunciado a comprender lo que no cabe en sus modelos. Al convertir la gestión pública en un ejercicio de administración sin política, la tecnocracia no solo ha demostrado su impotencia frente a la crisis social, sino también su complicidad en la conservación del orden existente. El mito del saber neutral y de la solución técnica se desmorona junto con el edificio del consenso neoliberal que le dio sentido.

2. La Clase Dirigente como Zombi Político: Incapacidad Orgánica de Renovación

Las élites políticas y económicas del país exhiben hoy una profunda esterilidad proyectual que las condena a la repetición ritual de fórmulas vacías. Incapaces de imaginar horizontes nuevos, se aferran a los despojos de un pasado que ya no existe, refugiándose en la nostalgia de los años de apogeo del modelo neoliberal. Su imaginario se reduce a la ilusión de que bastaría con “volver a crecer al 3 o 4%” para recuperar el orden perdido, sin advertir que las condiciones estructurales que sustentaban ese ciclo ya se han disuelto. Persiste así una fe obstinada en recetas agotadas —bajar impuestos, flexibilizar mercados, atraer inversión extranjera— que solo reproducen la dependencia, el extractivismo y la desigualdad. Lo que alguna vez se presentó como un proyecto de modernización hoy aparece como un gesto de supervivencia ideológica: un intento por mantener, a toda costa, un orden que se derrumba.

Ante la imposibilidad de ofrecer un futuro compartido, esas mismas élites han emprendido una huida hacia la seguridad represiva. La promesa de bienestar ha sido reemplazada por la retórica del miedo y del control. El discurso de la “mano dura” se erige como sustituto de la política social: donde antes se prometía desarrollo, hoy se ofrece castigo; donde se hablaba de oportunidades, ahora se invoca la amenaza del enemigo interno. La criminalización de la pobreza, de la protesta y de la juventud se convierte así en el nuevo lenguaje de legitimación de un poder sin horizonte. En esa deriva autoritaria, el Estado deja de ser garante de derechos para transformarse en garante del orden.

Esta degradación culmina en la abdicación abierta de la función dirigente. La incapacidad de ofrecer sentido, dirección y esperanza revela una bancarrota moral que atraviesa todo el sistema político. Cuando “nadie sabe qué decirle a las y los jóvenes”, lo que se expone no es solo una falta de relato, sino el agotamiento de una clase dirigente que ya no cree ni siquiera en su propio discurso. Recomiendan a los hijos del pueblo lo que jamás aceptarían para los suyos: precariedad laboral, endeudamiento vitalicio y resignación frente a la violencia estructural. Esa distancia ética desnuda el divorcio definitivo entre las élites y la sociedad, marcando el cierre de un ciclo histórico en el que gobernar significaba conducir, y no simplemente administrar el naufragio.

3. La Crisis de Mediación y el Desfondamiento Institucional

Las instituciones que históricamente mediaban entre el proyecto neoliberal y la sociedad se encuentran hoy profundamente erosionadas, vaciadas de legitimidad y sentido histórico. El Estado, los partidos y la universidad —pilares que sostenían el entramado de la hegemonía neoliberal— han perdido su capacidad de representar, articular o siquiera interpretar las demandas sociales. Lo que antes operaba como un sistema de mediaciones funcionales hoy aparece como un conjunto de aparatos desfondados, incapaces de ofrecer dirección, sentido o esperanza colectiva.

El Estado se ha convertido en un mero administrador de la deuda social acumulada por décadas de neoliberalismo. Ha renunciado a toda pretensión de conducción del desarrollo, reduciendo su acción a la gestión rutinaria de un modelo que está muerto, no tiene futuro. En lugar de proyectar un horizonte transformador, el Estado se limita a gestionar los efectos del colapso: paliar los síntomas sin tocar las causas. Su función ya no es imaginar lo común, sino sostener —a través de políticas asistenciales fragmentarias y dispositivos de control— la inercia de un orden en descomposición.

Los partidos políticos, por su parte, han devenido en aparatos de auto-reproducción burocrática. Desconectados del pulso social, sobreviven administrando cuotas de poder y turnos de gobierno, sin capacidad de procesar el malestar que recorre a la sociedad. Incapaces de ofrecer sentido, encapsulan la crisis en procedimientos institucionales vacíos: procesos constituyentes estériles, reformas cosméticas, pactos de continuidad. Hay una sensación de futilidad”, una percepción de que la política ya no transforma nada, sino que únicamente posterga el conflicto. La democracia se vuelve espectáculo, el debate público se vacía de contenido, y la política institucional se convierte en una máquina de disuasión del cambio.

La universidad, finalmente, ha dejado de ser un espacio de crítica y creación de conocimiento para transformarse en una fábrica de certificados vacíos. El ideal ilustrado de formar sujetos reflexivos y emancipados ha sido reemplazado por la lógica empresarial de producir capital humano “empleable”. La expansión masiva del acceso, lejos de democratizar el saber, ha venido acompañada de la degradación de su sentido. La universidad maquilla títulos devaluados en un mercado saturado, reproduciendo la frustración de generaciones que fueron educadas para un mundo que ya no existe.

En este contexto de descomposición institucional emergen los signos del colapso hegemónico: síntomas sociales que expresan el paso de la orfandad a la búsqueda. Se eliminan los horizontes de expectativa legítima para los jóvenes: estudian, trabajan y se endeudan, pero ya no esperan ascender, ni siquiera mantener lo que sus padres conquistaron. El futuro se les presenta como una promesa cancelada. Ante ello, muchos buscan salidas por los márgenes: la fuga hacia los extremos. Frente a la ausencia de caminos coherentes, algunos jóvenes optan por el narco, otros por la emigración, revelando que el sistema expulsa incluso a sus propios beneficiarios potenciales. La violencia y la diáspora son los lenguajes del desencanto.

El signo más elocuente, sin embargo, es el silencio en los cuartos medios. Ese silencio no es apatía, sino expresión del vacío proyectual de una época. Es el mutismo de una generación que ya no encuentra palabras para nombrar un porvenir creíble. En ese silencio resuena el derrumbe de una hegemonía: la del neoliberalismo como promesa de bienestar y movilidad. Y, al mismo tiempo, en ese mismo silencio, comienza a germinar la posibilidad de una búsqueda distinta, aún inarticulada, pero cargada de potencia histórica.

El Interregno Histórico y la Necesidad de una Nueva Hegemonía

Vivimos, como diría Gramsci, en un interregno: un tiempo suspendido en el que lo viejo no termina de morir y lo nuevo aún no logra nacer. En este espacio de crisis y transición, las clases dirigentes se comportan como zombis políticos, administrando el cadáver ideológico del neoliberalismo con la obstinación de quienes no saben —o no pueden— imaginar otra cosa. Su lenguaje, sus promesas y sus políticas son ecos vacíos de un orden agotado, repetidos con la esperanza de mantener en pie un edificio que ya no tiene cimientos. Pero la persistencia de lo viejo no es solo una muestra de poder; es también el signo de su descomposición.

Superar esta crisis no consiste en gestionar mejor los escombros, sino en construir una nueva hegemonía post-neoliberal. Esa tarea implica articular un relato de futuro que devuelva sentido a la vida colectiva, rescatando la educación como bien común y el trabajo como espacio de realización humana y no de mera supervivencia. Significa reconstruir las mediaciones sociales —el Estado, los partidos, los sindicatos, las universidades— sobre bases verdaderamente democráticas, participativas y populares, capaces de volver a tejer vínculos de pertenencia y solidaridad allí donde el mercado sembró competencia y desconfianza. Y exige, al mismo tiempo, imaginar una nueva matriz productiva que no desperdicie el conocimiento acumulado en la sociedad, sino que lo ponga al servicio de las necesidades humanas, de la justicia social y de la sostenibilidad del planeta.

La orfandad proyectual de las élites no es solo el síntoma de su fracaso histórico, sino también la condición de posibilidad para la emergencia de nuevos sujetos sociales y políticos. Desde los márgenes, desde los territorios, desde las aulas y los espacios cotidianos, comienzan a esbozarse prácticas y lenguajes que disputan el sentido común neoliberal. Son fragmentos de un nuevo proyecto civilizatorio que, aunque aún no se articula plenamente, anuncia la búsqueda de una sociedad donde el conocimiento no sea una mercancía condenada al desuso, sino la base material de una democracia sustantiva, viva y transformadora.

En ese horizonte, el silencio en los cuartos medios no es el silencio del vacío, sino el silencio fértil que antecede a la palabra nueva; el intervalo donde el ruido del viejo orden se apaga y empieza a escucharse, todavía en susurros, el murmullo de lo que vendrá. Allí, en esa pausa generacional que parece desesperanza, puede estar germinando el porvenir: el inicio de una nueva forma de imaginar el mundo y de construir, desde los escombros del neoliberalismo, una vida digna de ser vivida.

VII. Hacia una Reorganización Anticapitalista del Saber y el Trabajo – Por una Sociedad del Conocimiento Comunal

La crisis del desempleo ilustrado revela la necesidad histórica de trascender el capitalismo mediante una reorganización radical de las relaciones entre saber, trabajo y reproducción social. Esta superación exige abandonar la lógica de los «ajustes puntuales» para avanzar hacia una transformación estructural que ponga el conocimiento socialmente producido al servicio de las necesidades humanas y ecológicas.

1. Crítica de la Razón Neoliberal: Hacia una Epistemología de la Liberación

El modelo neoliberal no solo ha configurado un orden económico y político; ha impuesto también una forma de conocer y de pensar el mundo. Su hegemonía se sostiene en una epistemología mercantil que convierte el conocimiento en una mercancía más, sometida a las leyes del valor y la competencia. Bajo esta lógica, el saber se fragmenta en disciplinas funcionales a la acumulación capitalista, diseñadas para resolver los problemas de la gestión empresarial, optimizar la rentabilidad o sostener la gobernabilidad del sistema. El conocimiento deja de ser un instrumento de comprensión y transformación de la realidad para convertirse en un recurso técnico, despojado de sentido emancipador.

Esta razón neoliberal privilegia los saberes instrumentales sobre el pensamiento crítico y la creación colectiva. La racionalidad tecnocrática convierte la educación en un proceso de adiestramiento, donde lo importante no es comprender, sino adaptarse. El estudiante ya no es sujeto de aprendizaje, sino cliente de un servicio; el docente, un operador curricular; y la universidad, una empresa que mide su éxito por indicadores de empleabilidad o productividad científica cuantificable. En este contexto, se consolida lo que Canales denomina la existencia de “universidades para un estamento y universidades para otro”: instituciones que, lejos de democratizar el saber, reproducen la segmentación social del país, garantizando que las clases dominantes sigan monopolizando el conocimiento legítimo mientras las mayorías acceden a una formación degradada, precarizada y vaciada de pensamiento crítico.

Frente a esta racionalidad dominante, se impone la necesidad de una auténtica revolución epistemológica: un cambio radical en la forma de producir, transmitir y validar el conocimiento. Ello implica restituir la unidad dialéctica entre teoría y práctica, superando la separación moderna que las convirtió en esferas ajenas. Pensar no puede reducirse a describir el mundo; debe ser un acto de transformación consciente de la realidad social.

Esta revolución demanda, además, reconocer el valor de los saberes populares, comunitarios y ancestrales, históricamente marginados por la epistemología eurocéntrica y capitalista. La liberación del conocimiento requiere romper con la jerarquía colonial que define qué saberes son legítimos y cuáles son desechables. En esa dirección, la alternativa es concebir el conocimiento como un proceso colectivo de autoeducación social, en el que la comunidad se piensa a sí misma, produce saber a partir de su experiencia y orienta ese saber hacia la emancipación.

Solo una epistemología de la liberación —crítica, situada y participativa— puede abrir el horizonte de una educación verdaderamente democrática: una educación que no forme consumidores de información, sino sujetos capaces de pensar, crear y transformar el mundo en común.

2. Principios para una Nueva Economía del Saber

La reorganización anticapitalista del conocimiento y la educación debe partir de un principio radical: el saber no puede seguir siendo propiedad privada ni instrumento de dominación. La economía del conocimiento, tal como la configura el capitalismo global, convierte la inteligencia colectiva en capital humano y el aprendizaje en deuda. Por ello, una alternativa emancipadora requiere transformar estructuralmente las condiciones de producción, distribución y uso del saber.

2.1. Socialización de los medios de producción cognitiva

El primer paso hacia una nueva economía del saber consiste en socializar los medios de producción cognitiva. Ello implica la expropiación —sin indemnización— de todas las instituciones educativas con fines de lucro, para reincorporarlas a un Sistema Nacional de Educación Popular, gratuito, laico, autogestionado y territorialmente descentralizado. Este sistema debe ser gobernado democráticamente por comunidades educativas, trabajadorxs del conocimiento y organizaciones sociales, de modo que la educación deje de ser un privilegio y se transforme en una práctica de emancipación colectiva.

Asimismo, la deuda estudiantil —expresión extrema de la mercantilización de la esperanza— debe reconvertirse en un bono de servicio social, permitiendo que los endeudados puedan transformar su tiempo y su conocimiento en trabajo comunitario, educativo o ambiental, revirtiendo así el principio mismo de la esclavitud por deuda.

2.2. Planificación democrática de la producción científica

El conocimiento científico debe planificarse colectivamente, bajo control social y ecológico. En lugar de responder a los intereses corporativos, la investigación debe orientarse por necesidades sociales concretas: salud pública, soberanía alimentaria, vivienda digna, transición energética y cuidado ambiental. Para ello es fundamental crear Consejos de Trabajadorxs del Conocimiento articulados con asambleas territoriales, capaces de decidir colectivamente las prioridades del desarrollo científico. Esta planificación democrática permitiría superar la lógica de la competencia entre investigadores, reemplazándola por una lógica de cooperación entre comunidades.

El desarrollo tecnológico, por su parte, debe basarse en el principio de tecnologías apropiadas: innovaciones que integren el conocimiento científico avanzado con los saberes locales y ancestrales, recuperando la relación armónica entre técnica, territorio y vida.

2.3. Desmercantilización del trabajo intelectual

La emancipación del conocimiento requiere liberar a los trabajadores intelectuales de la coerción del mercado. Para ello es indispensable establecer una renta básica universal que desvincule la supervivencia de la venta forzada de fuerza de trabajo, reconociendo el valor social de las actividades no mercantiles —estudio, investigación, cuidado, creación— como dimensiones fundamentales de la vida.

El tiempo de estudio debe ser reconocido como tiempo socialmente necesario, no como lujo individual, y toda forma de apropiación privada del saber —como las patentes sobre conocimientos esenciales en salud, energía o alimentación— debe ser abolida. El conocimiento, en tanto producto colectivo de la humanidad, pertenece a todos.

3. Hacia un Nuevo Modelo de Desarrollo Cognitivo

La transición postcapitalista no puede limitarse a redistribuir el conocimiento: debe transformar las bases mismas de la producción. Se trata de reconvertir la matriz productiva, democratizar la gestión del saber y superar la división histórica entre trabajo manual e intelectual.

3.1. Reconvertir la matriz productiva

La nacionalización bajo control obrero y comunitario de los recursos estratégicos —como el cobre, el litio y la energía— es condición indispensable para financiar una nueva economía del saber. Los excedentes generados deben invertirse en la creación de empresas sociales del conocimiento, instaladas en territorios históricamente abandonados, orientadas a proyectos de innovación ecológica, tecnológica y cultural. El objetivo no es producir más, sino producir mejor: generar industrias sostenibles dirigidas por comunidades organizadas, donde la producción se subordine a las necesidades de la vida.

3.2. Democratizar la gestión del saber

El conocimiento no puede seguir siendo administrado por burocracias tecnocráticas. Su gestión debe democratizarse mediante presupuestos participativos para ciencia y tecnología, donde las comunidades, lxs estudiantes y lxs trabajadores decidan directamente en qué se invierte y con qué propósito. Las asambleas del conocimiento deben convertirse en espacios permanentes de deliberación sobre las prioridades científicas y educativas del país.

Asimismo, el sistema de evaluación debe reemplazar los rankings mercantiles por mecanismos de valoración colectiva del impacto social, ambiental y cultural de la producción científica. De esta manera, la ciencia recuperaría su sentido público y su orientación emancipadora.

3.3. Superar la división entre trabajo manual e intelectual

La emancipación humana requiere superar la fractura impuesta por el capitalismo entre quienes piensan y quienes hacen. Para ello es necesario instaurar una rotación sistemática entre labores productivas y cognitivas, de modo que toda persona pueda participar tanto en la creación intelectual como en la producción material.

La reducción de la jornada laboral es condición para liberar tiempo destinado al estudio, la participación y la vida comunitaria. La educación permanente debe integrarse a los espacios de trabajo y de vida colectiva, transformando la formación continua en una práctica cotidiana de autoeducación popular.

4. La Construcción de Hegemonía Contra-Liberal

El cadáver del neoliberalismo sigue gobernando. Desalojarlo exige algo más que reformas: requiere una nueva hegemonía cultural, política y ética que reemplace el sentido común del mercado por una racionalidad del bien común.

4.1. Recuperar la iniciativa histórica

La reconstrucción del proyecto emancipador debe comenzar por la recuperación de la iniciativa histórica de los pueblos. En universidades, liceos, centros de investigación y organizaciones populares deben levantarse espacios de poder popular capaces de disputar el control del conocimiento. La formación de colectivos técnico-políticos que elaboren programas de transición —basados en la articulación entre saber científico, experiencia popular y lucha social— es un paso esencial.

Del mismo modo, se deben tejer alianzas estratégicas entre trabajadores del conocimiento y movimientos sociales, uniendo a quienes producen saber con quienes producen vida, para quebrar el aislamiento impuesto por la división capitalista del trabajo.

4.2. Descolonizar el imaginario social

La batalla por una nueva hegemonía es también una batalla cultural. Debemos desmontar el mito del crecimiento infinito y sustituirlo por una ética de suficiencia, cuidado y cooperación. Descolonizar el imaginario significa recuperar horizontes utópicos basados en el buen vivir, en la reciprocidad con la naturaleza y en la primacía de la vida sobre la ganancia. Frente a la moral de la competencia, urge construir una ética del cuidado: de los otros, de la tierra y de nosotros mismos.

Conclusión: Por una Internacional del Conocimiento Libre

Lxs profesionales desempleadxs o subempleadxs no son un residuo del sistema, sino la vanguardia objetiva de una contradicción histórica: el capitalismo produce conocimiento que luego no puede emplear. En ellos se expresa el absurdo de un orden que genera capacidades humanas extraordinarias para después condenarlas al desuso. Su liberación —y con ella, la de toda la sociedad— exige abolir un sistema que priva a la humanidad del fruto de su propia inteligencia.

La tarea estratégica es construir una Internacional del Conocimiento Libre: una red global de trabajadorxs manuales e intelectuales, comunidades y movimientos que luchen por la socialización integral de los medios de producción material y cognitiva, por la planificación ecológica y democrática de la economía, y por la abolición definitiva de las fronteras entre trabajo, estudio y creación.

Solo así podremos inaugurar una nueva era en que el saber vuelva a ser lo que siempre debió ser: el patrimonio común de la humanidad al servicio de su emancipación.