Por Andrés Piqueras

Fuentes: andrespiqueras.com/

UN REPASO HISTÓRICO*

Las dinámicas de colonización, esclavismo, servidumbre, explotación extensiva y guerra acompañaron al capitalismo desde su mismo nacimiento. Tras la expansión militarizada del mundo que protagonizaron las formaciones estatales ibéricas (últimos imperios pre-capitalistas que sentaron las bases de la acumulación originaria de capital), y luego la holandesa (de consolidación del capitalismo mercantil-financiero), Inglaterra comienza a expandirse de forma predominante entre las potencias europeas, constituyendo por primera vez en la historia un imperio de carácter mundial -parejo a la amplia extensión planetaria del capitalismo-, que en realidad podríamos entenderlo como un punto álgido de evolución o desarrollo de lo que se conformó desde el siglo XIV-XV hasta el presente como Imperio Occidental de 500 años (por utilizar un guarismo redondo).

La combinación de expansión territorial –desbancando a las antiguas metrópolis ibéricas- y de predominio financiero -en la lenta pero constante suplantación de las redes creadas por el capital holandés-, posibilitaron que para el último cuarto del siglo XVIII Inglaterra se hubiera convertido en el centro mundial de intercambio e intermediación comercial. Su dominio consistió en el monopolio de la producción de productos manufacturados y bienes de equipo (para lo que tuvo primero que garantizarse su supremacía dentro del ámbito europeo y desmantelar después las industrias periféricas, como la egipcia y sobre todo la India –a costa de la proletarización y muerte de millones de personas-).

Una vez conseguido esto, el “libre comercio” y el patrón-oro se erigieron en los mecanismos adecuados para fortalecer ese imperio, rompiendo una a una las cortapisas del mercantilismo clásico (que entre otras disposiciones aseguraba a cada metrópoli el comercio exclusivo con sus colonias). Inglaterra necesitaba también materias primas abundantes para su industria y su fuerza de trabajo. Consolidaba con ello el modo industrial de reproducción de la fuerza de trabajo a través de un nuevo régimen de alimentación basado en la procuración barata de productos básicos. Como contrapartida, las agriculturas periféricas fueron obligadas mediante la colonización a extravertir su lógica productiva, en cuanto que proveedoras de productos necesarios para la industrialización de las formaciones centrales, eliminando cada vez más superficie agrícola destinada a la alimentación de sus propias poblaciones. Se establecía así, sobre bases sólidas, una División Internacional del Trabajo (DIT).

Con ello Inglaterra fue capaz de generar un círculo virtuoso: una gran masa de capital excedente que obtenía del exterior en forma de intereses, beneficios, tributos o remesas, de los que se beneficiaba para preservar el patrón metálico fijo de la libra esterlina. A su vez, cuanto más estable era éste más fácil resultaba para Gran Bretaña y sus empresas obtener crédito y liquidez en los mercados financieros mundiales, para expandir sus redes de acumulación.

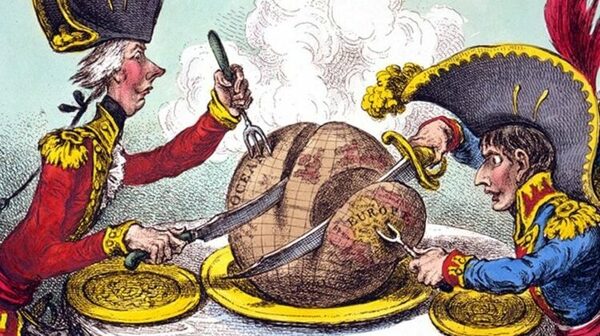

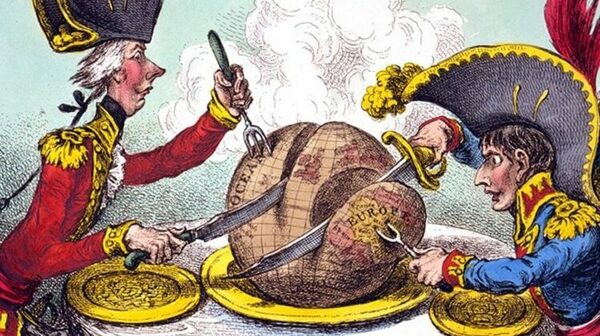

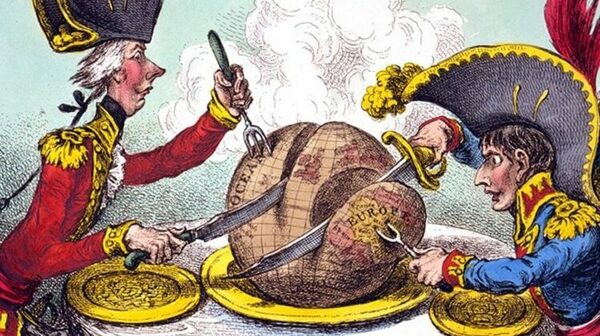

Francia, que en unos y otros momentos históricos fungió como segunda potencia del Imperio Occidental –posición desde la que pugnaba por alcanzar el liderazgo-, intentó mediante la fuerza militar compensar su atraso o pérdida de competencia frente a Inglaterra en el terreno económico (como antes había ocurrido con España frente a Holanda e Inglaterra[1]).

Las guerras napoleónicas serían las primeras guerras totales, en las que a través del empotramiento de la ciencia en ellas se buscó la destrucción completa del enemigo. Esas grandes destrucciones y las grandes exigencias armamentísticas y logísticas no sólo alimentaron el desarrollo industrial, sino que también abrieron la vía de las finanzas modernas, aupando a la cima a la que sería emblema de las mismas: la casa Rothschild.

El fracaso francés descolgó a esta formación socio-estatal de Inglaterra en el plano económico, pero en cambio extendió la “Modernidad” –o una de sus variantes-, manu militari eso sí, por el continente europeo. Hasta tal punto que “ser moderno” se convirtió en ser “afrancesado”, o lo que es lo mismo visto desde otro ángulo, “traidor a la patria”. La ofensiva francesa fue el primer golpe de muerte al andamiaje de los Estados-imperio europeos, que terminarían de colapsar con la Primera Gran Guerra.

La producción de bienes de capital o de medios de producción, a través de la siderurgia y auxiliares, que se disparó con las guerras napoleónicas, sentó las bases del enorme despegue industrial inglés, que no era sino el colofón de su orientación hacia la industrialización desde el tramo final del siglo XVI. Desde entonces también la reproducción de la acumulación británica pasaba por la expansión o proyección mundial de sus industrias algodonera y de bienes de capital[2]. Sin embargo, una vez cerrado tras su independencia el mercado estadounidense (que se hizo proteccionista), la solución para Inglaterra consistió en una nueva expansión colonizadora a territorios carentes de protección económico-militar.

Se inauguraba así una nueva era colonizadora, ya eminentemente capitalista. La expansión colonial de unas y otras potencias europeas configurará un sistema paneuropeo internacional que iría engullendo los Imperio-mundo pre-capitalistas e incorporando más y más territorios a la dinámica del valor.

Con esa expansión la superficie terrestre controlada colonialmente por Europa aumentaría entre 1800 y 1914, del 37 al 84% del planeta.

Fase estrictamente imperialista del capitalismo. Guerras interimperialistas

La hegemonía inglesa bajo la que se da la DIT (División Internacional del Trabajo), no es, sin embargo, una hegemonía tranquila. Las potencias imperialistas compiten duramente entre sí por cotas de poder internacional y por territorios y recursos.

Hay que tener en cuenta que a pesar del expansionismo paneuropeo de la segunda mitad del siglo XIX, pronto se manifestaría con toda su virulencia un nuevo estallido de la enfermedad crónica del capitalismo, la de sobreacumulación de capital (incremento de trabajo muerto o maquinaria en relación al trabajo vivo empleado en cada unidad de producción) -proceso que no dejó de ser acompañado por unas luchas sociales que, materializadas cada vez más como movimiento obrero, daban realidad a un sujeto antagónico más y más difícil de superar[3]-. Hubo un exceso de capital obtenido mediante la plusvalía productiva que no podía ser valorizado, por lo que las inversiones financieras se vieron sin respaldo proporcional de las ganancias productivas (el mundo empresarial se vio con un exceso de producción de bienes de equipo para el todavía reducido tamaño de los mercados). Además, las nuevas tecnologías se habían generalizado acabando con las ventajas comparativas de las empresas punteras. Los resultados fueron una persistente deflación, la caída de los beneficios del capital y de las rentas de la tierra. Se inauguraba la que fue llamada “Depresión Larga” (Long Depression), que perduraría hasta mitad de la década de los años 90, pero de la que el Sistema no se recuperaría del todo hasta la erupción de las dos grandes conflagraciones mundiales.

Para Inglaterra el principal reto pasaría por frenar la expansión de cualquier potencia susceptible de controlar sus rutas y fuentes de aprovisionamiento en Asia. La única capaz a la sazón era Rusia. Por eso esa formación asiático-europea se convirtió en una auténtica obsesión para el Imperio. Quien está reputado de ser el primer geoestratega moderno, el geógrafo inglés Halford Mackinder, ya en 1902 advirtió que la preponderancia británica sobre el mundo había dependido de su dominio de los mares, pero que eso ya no era suficiente ante la posibilidad de un nuevo núcleo de poder mundial terrestre que dominara el centro de Eurasia. Se refería a un vasto poder continental dotado de condiciones físico-geográficas permanentes, como Rusia (o incluso, en otro continente, Estados Unidos). Esa fue la raíz histórica del en adelante permanente enfrentamiento contra Rusia para prevenir que se convirtiera en tal poder. El Imperio británico comenzó pronto, pues, a concebir cómo debilitar o inclusive desmembrar Rusia, a la que veía como el elefante al que debía acometer la ballena. Todos los medios posibles o imaginables han sido puestos en acción desde entonces para ese fin.

Tal tesón estratégico contra Rusia iría unido a otra prioridad complementaria: impedir la articulación geopolítica de Eurasia. Dificultar o desbaratar a toda costa sus conexiones o vínculos infraestructurales, energéticos, económicos y políticos.

Es famoso el señalamiento de Mackinder al respecto, tras apuntar que el mundo era por primera vez “un sistema políticamente cerrado” (de hecho, con el Imperio Británico el sistema paneuropeo internacional se había convertido en un Sistema Mundial, bajo la hegemonía del capitalismo maduro, industrial): “Quien rija el Este de Europa comandará el Heartland (o corazón del mundo). Quien rija en el Heartland comandará la Isla del Mundo (Eurasia). Quien rija en la Isla del Mundo comandará el Mundo”.

Pero a Inglaterra le crecerían también otros rivales en el propio continente europeo: Prusia y el Imperio Austro-húngaro. El sistema paneuropeo internacional (y después el Sistema Mundial) que se había ido formando desde el siglo XVI era permanentemente convulso. De ahí el intento de repartirse de común acuerdo el mundo entre las principales potencias del momento, en la Conferencia de Berlín (1884-1885), que marca la intersección entre dos expresiones de la dominación imperial: la clásica o colonial y la imperialista por excelencia.

África, Asia occidental y oriental (incluida China) quedaban incorporadas a grandes bloques imperiales coloniales, o bien reducidas a esferas de influencia semicoloniales o protectorados. Hay un crecimiento cualitativo de la exportación de capital a los países periféricos o de capitalismo dependiente, al tiempo que las técnicas capitalistas de producción consiguen una bajada de los precios relativos de las materias primas. Con ello se ralentiza la velocidad de crecimiento de la composición orgánica del capital. A esto se le suma el logro del incremento de la tasa de plusvalía gracias a una nueva revolución tecnológica, la de la electricidad, y a la sistematización de la aplicación científica en los procesos de producción con vistas a incrementar la productividad y reducir los tiempos muertos.

Todo lo cual está en la base de la recuperación de la tasa media de ganancia, que lanzará una modesta nueva onda expansiva del capitalismo (a partir de comienzos de los años 90 del siglo XIX -hasta la debacle bélica de los años 10 del siglo XX-).

En las principales potencias capitalistas poco a poco los monopolios privados fueron entrando en relación corporativa con el Estado, que se hacía su principal agente económico, para lanzarse juntos a una nueva expansión mundial que pasaba por la anexión directa de territorios (con sus seres humanos y recursos). Expansión que realizan los monopolios en encarnizada competencia entre sí, arrastrando a sus Estados en ella. Es la fase de imperialismo puro o clásico, caracterizada también por la exportación de capitales con miras a su revalorización en los territorios coloniales (sin que ello haga olvidar que la mayor parte de la inversión externa de capital se produce entre economías europeas). Procesos que, consecuentemente, irán unidos al armamentismo y su derivado, el crecimiento exponencial de los gastos improductivos, con consecuentes descensos de capital fijo y por tanto también de medios de consumo.

Las potencias que recién completan su proceso de unificación estatal, como Alemania o Italia (Japón en el otro extremo del mundo), y que carecían de un pasado colonial, van alimentando en su interior un nacionalismo extremo acorde con su perentoria necesidad de expansión territorial a marchas forzadas. Este nacionalismo “corporativo” de la gran empresa, trasladado a la organización de la vida política, terminaría derivando bajo circunstancias económicas, sociales y políticas propicias, en fascismo.

Se persigue con ello, además de enfrentar ferozmente a la clase trabajadora, el sometimiento de la propia competencia intercapitalista en provecho de las grandes firmas vinculadas al sostenimiento directo del Estado fascista. La nueva ideología abandona, por tanto, el liberalismo, en busca de la “organización” en lugar de la “libertad” del capital individual. Tal como describió Hilferding, el capital monopolista requiere y demanda un Estado fuerte para proteger sus intereses dentro y fuera de sus fronteras, dado que cada vez más la persecución del interés “nacional” se va a dar en la arena interestatal. De ahí la creciente utilización de medios económicos, políticos y militares para esa pugna propia del imperialismo clásico.

Congruente con él, el nacionalismo así entendido deviene el derecho del propio Estado a dominar a los otros. Por eso mismo, el comercio entre formaciones socio-estatales comienza a entorpecerse a través de una compleja red de aranceles y tarifas. La expansión (la primera globalización) capitalista se contrae. Es el auge del proteccionismo, que marca la impronta del neomercantilismo propio del final del siglo XIX y primera parte del XX.

Todo ello contribuye a una dispar ralentización económica en bastantes de las economías centrales, que experimentan, no obstante, un breve repunte entre 1924-1929, de la mano de una financiarización sostenida desde la última década del siglo XIX. Hasta que precisamente el creciente desajuste entre economía ficticia y real se hace insostenible. De facto, la caída de las ganancias de la “nueva economía” de la época, la de bienes de consumo duraderos, subyace al crac bursátil de 1929, cuyas consecuencias se arrastrarían durante toda la década de los 30, dando pie a la que para muchos había sido la mayor Depresión capitalista hasta el momento.

Por su parte, la competencia interimperialista genera una inestabilidad de unos 30 años (1914 a 1945) por la primacía en el Sistema Mundial y el consecuente dominio de los procesos de concentración y centralización del capital. El relevo de Inglaterra como telón de fondo, para ver qué potencia ocuparía el primer lugar de ese Sistema.

Un Sistema que, por cierto, había menguado por primera vez desde el siglo XV, tras la Revolución Soviética, la primera y más grande desconexión con el planeta capitalista, el primer aldabonazo del movimiento comunista de la humanidad hacia su consolidación estatal y consiguiente punción geoestratégica en pro de las luchas de clase a escala universal.

El mundo entero se trastocaría con esa Revolución, resultando el capitalismo seriamente afectado. Después del gran colapso financiero de 1929 se acentúa el declive de la globalización capitalista replegándose aún más las economías sobre sí mismas dentro de los límites de los Estados, prevaleciendo por doquier las políticas proteccionistas-arancelarias, pero también la planificación económica (a imagen de la emprendida en la URSS). En 1931 se suprime la convertibilidad en oro de la libra esterlina, acabando con la red independiente de transacciones comerciales y financieras de alcance mundial sobre las que reposaba la hegemonía de la City londinense.

Así que la onda expansiva resultará a la postre sumamente inestable según se había acrecentado la dimensión mundial y mundializadora del capital.

Además,

“el alza significativa de la composición orgánica del capital como resultado de la electrificación generalizada produjo una tendencia descendente de la tasa de ganancia que sólo hubiera podido ser neutralizada por un correspondiente aumento significativo de la tasa de plusvalía.” (Mandel, Ernest. El capitalismo tardío. Ediciones Era. México D.F., 1979, pg.185).

Esto último, sin embargo, fue impedido por la recuperación combativa de la fuerza de trabajo en los centros del Sistema tras la Revolución Soviética. La cual cambiaría en adelante también las claves de las luchas de clase.

De hecho, la construcción del fascismo por parte del Gran Capital es una respuesta a la acumulación de fuerzas antisistémicas, erigiéndose en la expresión extrema de la clase capitalista en su guerra contra una fuerza de trabajo que tras la Revolución Soviética se fortalecía y pugnaba por romper los moldes de la sociedad capitalista.

También la propia dinámica bélica del capitalismo se vería alterada. De tal modo incidiría la URSS en el decurso histórico que la permanente lucha interimperialista y de dominio imperial sobre el resto del mundo comenzaría a redirigirse hacia (o complementarse con) la guerra contra la naciente sociedad socialista a la que habían dado vida las luchas de clase expresadas como movimiento comunista de la humanidad.

En adelante se erigiría en objetivo prioritario del Imperio Occidental abortar esa experiencia y sus potenciales influencias mundiales por todos los medios posibles, casi siempre los más atroces.

Notas:

[1] Y después sucedería con Alemania y Japón ante su incapacidad de ponerse al frente de la acumulación capitalista mundial, teniendo que enfrentarse con las armas a la que sería al final la nueva potencia económica: EE.UU. ¿Le ocurrirá lo mismo a EE.UU. frente a China o, más ampliamente, frente al Heartland de Eurasia?

[2] Ese ciclo acaba con la generalización de las nuevas tecnologías y caída consiguiente de la tasa de ganancia en las empresas punteras. La doble crisis de la segunda mitad de los años 40 (agraria e industrial) llevaría a situaciones límites a la población trabajadora europea. Por un lado, los años 30 del siglo XIX ven cómo las empresas más grandes van haciéndose con la nueva tecnología (el vapor), lo que provoca que dejen fuera de la competencia real a los pequeños capitales, los no mecanizados. Al mismo tiempo, tal generalización del vapor a otras empresas hace perder las ventajas competitivas a las que primero lo habían introducido, con lo que se da un descenso generalizado de la tasa de ganancia entre 1835 y 1848. Momento álgido de la primera gran recesión capitalista, que combina, por última vez juntas, crisis de sobreacumulación y/o sobreproducción (crisis capitalista), y crisis agraria de escasez (crisis pre-capitalista) -la oleada insurgente del cada vez más numeroso proletariado europeo no se haría esperar, teniendo su eclosión en 1848-. Sólo la inversión en miles de kilómetros de ferrocarril por distintos continentes, además de las destrucciones de capital obsoleto, permitirían un nuevo despegue de acumulación vinculado ya a la Segunda Revolución Industrial.

[3] La fuerza de trabajo constituida ya como clase obrera (y dentro de ella su sujeto, el movimiento obrero) incrementó notablemente la acción reivindicativa. A partir de la segunda mitad del siglo XIX el carácter antagonista de la relación Capital/Trabajo se expresará a través de la acentuación de la tasa de explotación, y acarreará una ofensiva sin precedentes del Trabajo en forma de huelgas y la creación de organizaciones de clase. Nace, así, la I Internacional proletaria (1864) y se va consiguiendo cierto grado de parlamentarización en la relación Capital/Trabajo. Por primera vez surgen partidos obreros con una organización a escala estatal y centrados en la pugna parlamentaria fruto de las liberalizaciones políticas conseguidas entre 1867-1871, llevando a cabo la agitación legal a una dimensión espacial superior, donde se ve la influencia también de la I Internacional. Sin embargo, esta tímida integración parlamentaria es contrarrestada por la todavía amplia violencia directa del Capital, que aún no ha sido capaz de construir mecanismos suficientemente desarrollados de fidelización del Trabajo o de cierta distribución de la riqueza proveniente del saqueo y del rápido aumento de la productividad del trabajo.

De hecho, la irreductibilidad de este último, pareja a su limitada o débil inclusión en la ciudadanía, tiene su corolario en la Comuna de París (1871). La reacción contra ella hará que una vez más el Capital muestre su lado más sanguinario. Su insurgencia y posterior derrota, denotan un punto de inflexión en la dinámica de las luchas de clase en el capitalismo histórico, entre la época de las revoluciones populares -sin una clara dirección de las mismas y la prevalencia de la descentralización organizativa- y la que vendría marcada por la importancia del proletariado, con el desarrollo de la industrialización. En adelante, se iría imponiendo la lucha reivindicativa comandada por organizaciones explícitas de clase, más centralizadas y operativas, de las que destacaría el Partido. Con todo ello, por primera vez en la historia, la clase explotada era capaz de proyectar ideológicamente y abrir el camino pragmáticamente para construir un nuevo modo de producción, uno que no albergara ninguna forma de explotación del ser humano por el ser humano. Esto es, una sociedad sin clases.

* Como el subtítulo indica, se trata de un “repaso” histórico, es decir, una síntesis. Como tal, faltan muchos elementos de importancia. Aquí sólo expondré los que considero más decisivos para entender el momento actual del capitalismo, de cara a poder elaborar estrategias de análisis y superación del mismo. Recomendaría leer las notas, que pretenden complementar el texto en algunos de los puntos de interés.

El texto se editará en 5 entregas.

Fuente: https://andrespiqueras.com/2025/08/02/la-idiosincrasia-belica-del-capitalismo/

Entre la explotación la desposesión y el saqueo

La idiosincrasia bélica del capitalismo (II)

Fuentes: andrespiqueras.com/

UN REPASO HISTÓRICO

La guerra contra el Segundo y el Tercer Mundo como bloques históricos

A) La prolongación de la Segunda Guerra Mundial (o Tercera Guerra Mundial) camuflada como “Guerra Fría” contra el Mundo Socialista

El sistema capitalista que se había hecho mundial sufre la Gran Desconexión soviética, la cual iniciaba un ciclo de rupturas conformador de un Mundo Socialista que iría cobrando entidad y creciendo como un “Segundo Mundo” entre el “Primero” y el “Tercero” –apoyando precisamente también la independización autónoma de este último-. Quedaba, en consecuencia, aquel Sistema Mundial capitalista amputado o incompleto.

Pero en cambio conocerá, tras la Segunda Gran Guerra, una era de cohesión interna sin precedentes bajo el nuevo hegemón mundial capitalista: EE.UU. Éste asumiría la reestructuración del Sistema a escala planetaria, bajo su hégira.

El orden metabólico del capital requiere de estructuras políticas de mando, por más que muchas de sus claves de intervención, e incluso de las formas en que cobran existencia, pasen a menudo desapercibidas para las sociedades. En un capitalismo globalizado pero carente de una entidad política territorial global (algo así como un Estado mundial), buena parte de las estrategias de ese mando vienen ejercidas directa o indirectamente por la potencia dominante, un hegemón, el cual se encarga en mayor medida que ningún otro de crear o recrear, organizar y dirigir el conjunto de instituciones mundiales necesarias para la regulación global del Sistema. Desde mediados del siglo XX ese papel le ha correspondido a EE.UU. Esta formación social imperial, como veladora última del funcionamiento del capitalismo global, se ha encargado desde entonces de establecer el entramado jurídico-institucional valedor de la acumulación de capital a escala planetaria (FMI, BM, ONU, organismos internacionales diversos, el embrión de lo que sería una organización mundial del comercio -el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio-, cumbres de las principales potencias, tribunales de arbitraje internacional, “cooperación al desarrollo”, etc.). Su ambicioso proyecto de construcción del capitalismo global a imagen propia, pasa por un conjunto de dispositivos y medidas tendentes a garantizar la reproducción ampliada del capital a escala interna y global.

En este contexto de dominación estadounidense, el imperialismo adquiere nueva expresión. El control de recursos se puede efectuar ahora “a distancia”, sin necesariamente la presencia militar directa, gracias a un complejo entramado de absoluta dominación comercial, financiera, tecnológica, militar y política a escala mundial por parte de las formaciones centrales (las metrópolis occidentales) sobre las periféricas (casi todo el resto del mundo) del Sistema Mundial capitalista tejido a sangre y fuego por las primeras a lo largo de los siglos. Paradigma de ello son las relaciones de intercambio desigual establecidas entre unas y otras formaciones (las centrales aprovechándose del plustrabajo depositado en las mercancías de las periféricas). Igualmente, la exportación de capitales a las periferias para buscar nuevas fuentes de valorización de los mismos (regateando así la sobreacumulación de capital en los centros). En la cúspide de todo ese complejo, el dominio sin réplica norteamericano, tanto económico como militar, dará paso a un imperialismo colectivo, no exento de rivalidades internas de las potencias centrales, dominado o controlado por EE.UU. [1]

Esto permitirá un desconocido tiempo de paz militar entre todas esas potencias (bajo el paraguas estadounidense o “pax americana”), a pesar de la competencia económica. Es esa misma pugna la que hará aceptar a los centros sistémicos más débiles, los europeos, la “propuesta” estadounidense de su paulatina marcha hacia la dimensión regional (la futura CEE –luego UE-).

Por otra parte, por primera vez se ejerce un control internacional duradero sobre los precios de los alimentos y de las materias primas (algunas de las cuales van siendo sustituidas por otras sintéticas), facilitando la bajada de precios de los insumos en las formaciones centrales, pero también el incremento de las relaciones de intercambio desigual entre formaciones industrializadas y vendedoras de materias primas (hasta un 25% a favor de las primeras entre 1950 y 1963) [2].

Estados Unidos debía asumir, succionándolo, el imperio británico en descomposición, y con ello también su papel en la contención del posible poder euroasiático [3], a la sazón, la URSS, que se había constituido ahora no sólo en rival geoestratégico, sino además en enemigo ideológico, albergador de un proyecto de sociedad alternativo. Con Inglaterra desarticulada como gran poder económico-militar (en favor de la reindustrialización y ascensión económica de Alemania), EE.UU. la incorporaría subordinadamente a su proyecto (con todo el bagaje de inteligencia, redes de espionaje y penetración reticular en las formaciones socio-estatales del Sistema Mundial que dominó), para funcionar ya como tándem o Eje Anglosajón, y dar continuidad de esta manera a las agresiones contra la URSS de 1918 (“Intervención Aliada en Rusia”) y 1941 (“Operación Barbarroja”, después de que ambas potencias contribuyeron a armar y fortalecer a la Alemania nazi para que exterminara el “experimento socialista”), en lo que constituyó una prolongación de la Segunda Guerra Mundial, aunque también pueda verse como una verdadera Tercera Guerra Mundial, la del Capitalismo contra el Socialismo (por entonces este último balbuceante, saliendo de un atraso de siglos, todavía mucho menos desarrollado).

Efectivamente, todo el esfuerzo de las formaciones centrales capitalistas ya articuladas en torno a la organización creada ex profeso para ello, la OTAN -comandada por EEUU-, irá destinado a enfrentar ese bloque “desconectado” (formaciones socio-estatales europeas que constituyeron el espacio soviético, más otras del mundo que pretendieron el gran salto de ruptura con el capitalismo, como China, Cuba, Vietnam, Corea, Laos…), lo que daría como resultado una guerra sistémica y sistemática, con marcados componentes económicos, políticos e ideológicos, que se llevó a cabo en todos los continentes y con numerosos frentes de batalla, sobre todo allí donde se gestaban o podrían hacerlo, nuevos procesos de desconexión socialista, especialmente ligados al ciclo de independencias formales de las antiguas colonias en África y Asia. Corea, Vietnam, Cono sur americano, Centroamérica, Cuba, Grenada, Países del Frente Antiapartheid del cono sur africano, Argelia, Cuerno de África, países árabes sostenedores de un antiimperialismo panarabista –incluso socialista-… fueron algunos de los focos calientes de esa guerra (nada “fría”) sin cuartel que costó millones de vidas, con procedimientos de guerra sucia, ejércitos contrarrevolucionarios armados, paramilitares, ofensiva diplomática y chantaje del dólar, tortura y grandes matanzas de población civil. Fue complementada con la mayor ofensiva ideológica que se haya conocido, la lanzada contra el mundo socialista y contra el socialismo en sí, mediante un trabajo cognitivo (comunicacional, académico, formativo, expresado a través de todas las artes, la música, el cine, los tebeos, etc.) de zapa, por parte de la vertiente político-cultural de la OTAN[4], como complemento del asedio a la Unión Soviética y resto de experiencias en transición al socialismo, en donde el espionaje, la infiltración de agentes y el hostigamiento diplomático fueron también acompañantes permanentes.

B) La ofensiva general contra el Tercer Mundo

La principal potencia mundial tendría que enfrentar también la amenaza de desconexión que se extendía por todo el planeta bajo el peso del ejemplo y guía soviéticos. Especialmente cuando en 1949 la formación socio-estatal más poblada del mundo, China, conseguía su revolución socialista, al tiempo que India se inclinaba por una alianza estratégica con la URSS a partir de 1955, con lo que casi un tercio de la población mundial comenzaba a establecer claves de desconexión con el Sistema Mundial capitalista. Al nuevo hegemón del mismo, EE.UU., se le encendían, con ello, todas las alarmas. Especialmente cuando bastantes de los sucesivos procesos de descolonización que se estaban dando en África, Asia y Oceanía pretendían ir más allá de una independencia formal, atraídos por las experiencias de transición al socialismo, y apoyados en la medida de sus posibilidades y con un abanico de recursos según cada circunstancia concreta (desde el ámbito meramente diplomático hasta el técnico-militar) por la URSS.

De hecho, las luchas por la descolonización vendrían a formar parte de la Segunda Guerra Mundial Prolongada (que espuriamente llamaron “Fría”), en un largo y a menudo sangriento proceso que se extendió en sus aspectos fundamentales desde finales de los años 40 hasta mediados de los años 70 del siglo XX [5] Los movimientos por la independencia serán duramente combatidos tanto mediante guerras abiertas como con “guerras sucias”, guerras económicas, bloqueos y asedios políticos, por las antiguas metrópolis y enseguida después por el nuevo hegemón mundial (que dejará claro quién se ponía al frente del liderazgo mundial y cómo se llevaría a cabo en lo sucesivo el dominio global, al hacer retroceder a Inglaterra y Francia en su invasión de Egipto tras la nacionalización del canal de Suez por Nasser, en 1956).

Todos esos esfuerzos, sin embargo, no pudieron frenar “la primera mundialización de las luchas periféricas” [6], que se expresaron a menudo en un segundo ciclo de independencias (frente a las que EE.UU. mantuvo diferentes actitudes en función de su determinación geoestratégica, desde los esfuerzos de cooptación hasta la guerra contrarrevolucionaria, pasando por toda clase de presiones y sanciones). Según se iban independizando nuevos países y se reestructuraba el tablero mundial de fuerzas, el recién proclamado Tercer Mundo comenzaba a adquirir peso específico.

Su eclosión como bloque-sujeto o bloque histórico que busca su lugar en ese armazón geoestratégico, se manifestaría en la Conferencia Afroasiática de Bandung (1955). El proceso tuvo como meta la construcción nacional por parte de las burguesías periféricas, procurada a través de la erección de un Estado redistribuidor a imagen, salvando las distancias, del Estado Social europeo. Esto es, un Estado más o menos popular o “populista”, según los casos, capaz de invertir y redistribuir parte de la plusvalía en el desarrollo nacional y en la integración de ciertas capas de población. Tal esfuerzo supuso, a la postre, un enorme salto en los ámbitos de la educación y la sanidad, la modernización-secularización del Estado y la (parcial) reducción de las desigualdades sociales.

Muchas formaciones del Tercer Mundo, acomodando a ellas los principios proteccionistas y el vuelco hacia sí mismas de las formaciones centrales, impulsaron políticas más auto-centradas, de desarrollo del aparato productivo propio, en una estrategia de sustitución de las importaciones, buscando el levantamiento del sector industrial.

Comenzaron, así, a ponerse los cimientos de la industrialización periférica, para que el hasta entonces válido contraste entre países “industrializados” y países “no industrializados” empezara a perder su significado (proceso que corroboraría después la deslocalización industrial de las formaciones centrales y su proceso de financiarización de la economía y creciente rentismo).

Este nuevo bloque periférico se articuló en el Sistema Mundial y construyó su fundamento en torno al “derecho al desarrollo”, traducido en la cosmovisión del momento como “dar alcance” al Primer Mundo (empresa en la que también estaban inmersas las formaciones socio-estatales en transición al socialismo). Ello obligó a re-articular el imperialismo o la nueva forma de dominación mundial que se estaba consolidando bajo la hegemonía de EE.UU.

El sistema de Bandung generó también el Movimiento de los No Alineados (los NOAL), que incorporaría países europeos e iberoamericanos a partir de la Conferencia de Belgrado -1961- (con Tito como líder, junto a Nasser y Nehru, dirigentes respectivos de Yugoslavia, Egipto e India). Asimismo, sirvió de base para La Tricontinental, Conferencia de Solidaridad de los Pueblos de África, Asia y América Latina, promovida en La Habana en 1966 (y de la que a su vez surgiría la Organización de Solidaridad de los Pueblos de África, Asia y América Latina -OSPAAAL-).

Las consecuencias, la huella profunda, de lo que se ha llamado proceso o sistema de Bandung, llegarían al menos hasta los años 80, pero su rastro impregna el imaginario colectivo y los ideales del anterior mundo colonizado, hasta el presente (con miras a reproducirlo bajo nuevos parámetros, como se verá más adelante).

Adaptándose al ritmo de los acontecimientos, EE.UU. fuerza la descolonización y el desmantelamiento de los imperios de las formaciones centrales europeas debilitadas tras la Segunda Gran Guerra. Al tiempo, y de la misma manera que años antes había utilizado el Plan Marshall en Europa para frenar el ascenso de las fuerzas socialistas y sentar las bases de su domino político-económico, EE.UU. se vio obligado a diseñar un plan, ahora global, para enfrentar tanto las vías desconectistas como las de “capitalismo a su manera” de muchas formaciones periféricas. En ese plan tendría un papel estelar el desarrollo. Se trató de una gigantesca política de intervención de las principales potencias centrales sobre las periféricas, con la mayor o menor aquiescencia de estas últimas, en todos los planos (político, administrativo, económico, militar, social y por supuesto también cultural e incluso psicológico). La recién “inventada” cooperación al desarrollo, que iba aneja a este proceso, se erigió en la expresión depurada del neocolonialismo [7] y de la ya madura división internacional del trabajo. También fungió como mecanismo de exportación e inversión a medio plazo de capitales excedentes.

La extensión del poderío militar de EE.UU. por buena parte del planeta, permitió que el puño de hierro o la amenaza del mismo fuera la contrapartida al desarrollo, en las posibilidades de elección entre esas dos opciones que el nuevo hegemón mundial otorgaba a las formaciones periféricas del amputado Sistema Mundial.

Como elemento clave en la lucha contra el socialismo y el tercermundismo antiimperialista –y especialmente el panarabismo-, hay que subrayar la creación de la base militar-sionista que llamaron “Israel”, y que pronto se haría nuclear (en diferentes sentidos). Teniendo en cuenta la férrea alianza construida a lo largo de los dos últimos siglos por el que se iría haciendo un Poder Sionista Mundial [8], entre el sionismo y el Eje Anglosajón, y siendo Asia occidental el lugar de convergencia entre Europa, Asia y África, es fácil de entender por qué Inglaterra se decidió por establecer allí la entidad sionista, para disponer de un enclave de contención de cualquier amenaza procedente de Asia, máxime por si las exitosas revoluciones soviética y china pudieran extenderse al llamado “Mundo Árabe”. Se trataba de implantar una base militar (sin constitución ni fronteras definidas) para el control del territorio y de sus recursos, y al tiempo como fortaleza de vigilancia y dique de posibles sublevaciones y/o amenazas contra el Imperio. Un ente militar-político, en suma, de ocupación y apartheid territorial, que poco a poco se convertiría en el bastión o atalaya adelantada del Imperio Occidental en Asia, permitiendo asimismo el control de África nororiental y, en el intersticio entre tres continentes y dos mares, de buena parte de los flujos energéticos mundiales.

Algunos hitos de la ofensiva general contra los sujetos antagónicos a la unipolaridad estadounidense (hasta los años 80 del siglo XX).

Las potencias capitalistas centrales, apiñadas en torno al liderazgo político-militar de EE.UU. (más decisivo a partir del mandato de Reagan), emprenden una gran ofensiva política, militar e ideológica no sólo para combatir las vías de intervención de los sujetos de clase organizados, sino también la búsqueda de caminos político-económicos autocentrados por parte de las formaciones sociales periféricas. Lo que se tradujo en un gran número de intervenciones militares. Entre las más destacadas:

América

– Golpe de Estado en Chile para imponer la dictadura militar.

– Colaboración con los golpes de Estado y apoyo a las dictaduras de Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. Previamente se había perpetrado el derrocamiento de los proyectos nacionalistas de Arbenz en Guatemala, Getúlio Vargas en Brasil, Juan Bosch en República Dominicana y Velasco Alvarado en Perú (sólo en el siglo XX Estados Unidos invadió de forma directa en decenas de ocasiones Nuestra América).

– Bloqueo y agresión permanente a la revolución cubana.

– Acoso al Panamá nacionalista de Omar Torrijos.

– Apoyo a la dictadura de Somoza en Nicaragua, y posterior guerra sucia contra la revolución sandinista.

– Protección y colaboración con gobiernos que practican el genocidio indígena y la guerra sucia en El Salvador y Guatemala.

– Invasiones de Grenada y Panamá.

África

– Ofensivas a los “Países del Frente”, en África del Sur, que se habían unido contra el apartheid y el subimperialismo de la Sudáfrica racista: Zimbabue, Zambia, Namibia, Angola y Mozambique. Contra estos dos últimos países se emprenden sendas “guerras sucias”, contrarrevolucionarias de sabotaje, destrozo de la producción, asesinatos de la población…), al intentar tras su independencia de Portugal emprender vías no capitalistas de desarrollo.

– Apoyo a dictadores de especial trayectoria sanguinaria, como Idi Amin (Uganda) y Mobutu Sese Seko (Congo).

– Derrocamiento o eliminación física de líderes africanos independentistas, nacionalistas o socialistas: Kwame Nkrumah (Ghana), Sekou Touré (Guinea Conakry), Chivambo Mondlane y Samora Machel (Mozambique), Amilcar Cabral (Cabo Verde), Patrice Lumumba (Congo), Tomas Sankara (Burkina Faso) son algunos de los más importantes.

Asia

– Guerra contra Vietnam (como antes contra Corea).

– Golpe de Estado a Sukarno en Indonesia, con la imposición de la dictadura del general Suharno.

– Guerra a la sublevación iraní contra la dictadura del Sha (apoyado por EE.UU.).

– Apoyo a las opciones integristas (o creación ad hoc de ellas) en los países de religión oficial musulmana, contra las alternativas políticas nacionalistas y marxistas. Entre sus máximos exponentes están el sostenimiento de los talibanes en Afganistán contra el gobierno civil primero y contra la intervención soviética después en su ayuda; el impulso para la creación del partido Hamas en Palestina, el wahabismo en Arabia Saudí y otros países del golfo arábigo; apoyo a la creación y auge de la Hermandad Musulmana.

– Creación de la base militar sionista como guardián de los intereses “occidentales” en el oeste de Asia.

– Golpe de Estado en Tailandia (bastión estadounidense en el sureste asiático).

Notas:

[1] Entiendo que esta conceptualización del imperialismo corporativo occidental es más correcta que las otras dos que estuvieron en liza con ella durante el siglo XX: la del ultraimperialismo (proveniente de los teóricos de la Segunda Internacional, y especialmente Kautsky, que veían en el entendimiento entre las potencias centrales para la explotación económica del mundo la superación del típico imperialismo capitalista); y la del supraimperialismo (que señala a EE.UU. como la potencia imperial por excelencia, sometedora de todos los restantes imperialismos, que actúan, no obstante, bajo su paraguas militar, sin aparente conflicto entre sí).

La reciente moda antiteórica de que ya no podemos hablar de imperialismo (Negri y Hardt como amplificadores de ello), o bien al contrario, de que toda formación estatal con un relativamente grande ejército o que entra en cualquier conflicto bélico es imperialista, no merece la pena de tratar aquí: forma parte de la propaganda ideológica confusionista de la OTAN, que es “comprada”, desgraciadamente, por muchas organizaciones que se autoproclaman de izquierdas.

[2] Altvater explica el proceso desde el plano ecológico como sintropía o la energía que las potencias centrales (y fundamentalmente EE.UU.) importan de otros para mantener su organización y sobrevivir, al tiempo que les exportan entropía para mantener la suya propia baja (Altvater, Elmar. El precio del bienestar. Alfons El Magnànim – IVEI. Valencia. 1994). Fue este proceso, que puede traducirse más sencillamente como renta imperialista, el que permitió el desarrollo de la opción reformista en las formaciones centrales (Piqueras, Andrés. La opción reformista. Entre el despotismo y la revolución. Una explicación del capitalismo histórico a través de las luchas de clase. Barcelona. Anthropos. 2014). Lo que Chamberlain (primer ministro de Gran Bretaña en 1937) expresó cínicamente: “Democracia es igual a imperialismo más reformas sociales”).

La “entropía” desatada para las formaciones periféricas, en cambio, tiene su especial incidencia en aquellas que habían llegado a un grado mayor de contradicción entre el desarrollo de las fuerzas productivas y la expresión política autoritaria: el territorio de Nuestra América. Allí fue barrida la tímida opción socialdemócrata en algunas de sus formaciones socio-estatales. La Doctrina Truman (“contener el avance del comunismo en todo el mundo”) aplicada con especial virulencia a esa región a partir de la Conferencia de Chapultepec (México), procurará una contraofensiva sistemática con intervenciones en todos los lugares donde las fuerzas populares habían adquirido alguna ventaja. La política del “Buen Socio” de Eisenhower, la “Alianza para el Progreso” de J.F. Kennedy o “Las Dictaduras de Seguridad Nacional” de Johnson, seguirían en lo fundamental con aquélla.

[3] Como el propio Kissinger reconocería en su obra Diplomacy, “la nación estadounidense, en lo político, en lo geográfico y en lo psicológico, no deja de ser una isla frente a las costas de la gran masa continental de Eurasia, cuyos recursos y población son enormemente superiores.”

[4] Así ha sido bien detallado por Francis Stonor en “La CIA y la Guerra Fría” cultural (La_CIA_y_la_guerra_fra_cultural-K.pdf / Bing Vídeos). También Gabriel Rockhill, desde una mirada marxista, da cuenta en terrenos más acotados de ese proceso en diferentes textos, como por ejemplo: https://conversacionsobrehistoria.info/2022/09/02/la-cia-y-el-anticomunismo-de-la-escuela-de-frankfurt/. Ver también, recientemente, LE MARXISME OCCIDENTAL A-T-Il ÉTÉ FINANCÉ PAR LA CIA ? – avec Gabriel ROCKHILL (États-Unis)

[5] Si bien, quedaron pendientes casos flagrantes e hirientes de colonización arrastrada en las propias independencias y constitución de nuevos Estados, como son los del Sáhara Occidental, Palestina, Kurdistán y Timor Oriental (este último hasta 2002).

[6] Amin, Samir (2009). La Crisis. Salir de la crisis del capitalismo o salir del capitalismo en crisis. El Viejo Topo. Barcelona.

[7] Las formaciones de la periferia capitalista comenzaron a ser designadas como subdesarrolladas a raíz del informe que la ONU realizara en 1951 (Medidas para el desarrollo económico de los países subdesarrollados), dejando las puertas abiertas para que al ser tratadas como incapaces de avanzar por sí mismas, quedaran sometidas a la intervención de las formaciones centrales (neocolonización). Ver sobre la geopolítica del desarrollo (y de la cooperación), Andrés Piqueras (coord.). Desarrollo y cooperación: un análisis crítico. Tirant Lo Blanch. València. 2008.

[8] Del dominio mercantil al control financiero, las principales familias judío-sionistas, a las que se sumarían luego algunas cristianas protestantes, fueron levantando ese Poder mundial, enmarañado en los centros de mando de las principales potencias capitalistas y muy especialmente en los de EEUU. Para una mayor explicación de ese proceso histórico tengo que remitir a Microsoft Word – UNA APROXIMACIÓN A LAS CLAVES DEL PODER SIONISTA MUNDIAL

Fuente: https://andrespiqueras.com/2025/08/05/la-idiosincrasia-belica-del-capitalismo-2/

Entre la explotación, la desposesión y el saqueo

La idiosincrasia bélica del capitalismo (III)

Fuentes: andrespiqueras.com/

UN REPASO HISTÓRICO

El unilateralismo estadounidense en el mundo postsoviético. Guerra social y guerra a quien no siga las nuevas reglas

Una vez eliminado el enemigo sistémico soviético, en los años 90 se terminaría de crear un entramado legal supranacional que consagraba un creciente peso o dominio del capital globalizado sobre las dinámicas de territorialidad política de la mayor parte de los Estados. De hecho, quedaría abolido de facto el sistema internacional basado en el principio de soberanía de los Estados nacionales heredado de Westfalia, que se sacrificaba al objetivo de proteger todas las formas de acaparamiento y propiedad del gran capital, especialmente ya las rentistas. La “soberanía popular” resultaba en la práctica desterrada.

Tal proceso es resultado y a la vez motivo del diverso desmoronamiento de fuerzas sociales que a escala interestatal propiciaron un cierto mayor equilibrio entre el Capital y el Trabajo tras la Segunda Gran Guerra del siglo XX. Lo cual significó al final del período el abortamiento del intento de ruptura del Segundo Mundo o “Mundo Socialista”, y con él, el agotamiento del desarrollismo tanto de independencia (África y Asia) como populista (NuestraAmérica) en el Tercer Mundo (con la consiguiente eliminación de éste como un Bloque-sujeto político internacional, obstruyendo incluso la posibilidad de que de él surgieran actores políticos autocentrados con nacionalismos soberanos[1]), así como el paulatino desmantelamiento de la socialdemocracia u “opción reformista” en el Primer Mundo.[2]

Con ello se produjo el espejismo de la ahistoricidad del Sistema: el capitalismo pasaba a contemplarse como imperecedero, además de como la única realidad pensable; de lo que se trataría en adelante, en el mejor de los casos, era de regular su funcionamiento de la mejor manera posible.

Esta situación de poder unipolar pasaba, asimismo, por conseguir el cerramiento de filas de las formaciones sociales centrales en torno a Estados Unidos en un esfuerzo común por contrarrestar las vías de autonomización de las formaciones periféricas, y arrinconar de una vez las luchas alternativas de sus poblaciones (lo que reforzaba la dependencia estratégica y militar del resto de países centrales respecto de la potencia norteamericana), en la que llamaron una nueva “gobernanza” del mundo.

“Gobernanza” que no se podría entender sin la imposición del dólar como “moneda global”[3]. Disponer de esa moneda en la que se realizaban las transacciones internacionales, permitió a EE.UU. utilizar el dólar como arma de guerra, de sanciones y control del resto del mundo, especialmente del que no siguiera sus designios al pie de la letra (lo que haría de forma creciente en adelante). Asimismo, emitir dólares sin respaldo con los que inundar de inversiones el mundo. Para poder transarlos el hegemón creó el sistema de compensación de pagos SWIFT, adjudicándose, también unilateralmente, el monopolio de la alcabala financiera mundial. Por el mismo motivo, podía endeudarse sin contraprestación (una crónica y ascendente deuda no reclamada que fue ascendiendo por encima del PIB nominal hasta límites más allá de cualquier sensatez económica). El hegemón descubría así la vía para perpetuar su dominio mundial: una economía financiarizada (para utilizar el dinero de forma rentístico-especulativa), de ganancia mucho más fácil y rápida que la basada en la industria.

Desde los años 70 del siglo XX Estados Unidos repite ese ciclo de ganancia: imprimir dinero, exportar dinero al extranjero y traer dinero de vuelta a sus tres mercados principales: el mercado de productos básicos, el mercado de letras del tesoro y el mercado de valores. A esto se le ha llamado “cosechar” el dinero ajeno. El país norteamericano ha ido diluyendo gradualmente su economía real para hacerla cada vez más virtual, convirtiéndose en un imperio financiero, un Estado económico «vacío», en el que menos de un tercio de su PIB proviene de la “economía real” (http://chinascope.org/archives/6458). Lo que explica que la concomitante financiarización económica del capitalismo global no fuera un “error” o el imprevisto “malfuncionamiento” de una economía sana, sino un resultado lógico y buscado.

Se establecía, así, una estrecha e insalvable relación entre el ciclo del índice del dólar, la economía mundial y la geo-economía militar de EE.UU. Respondiendo a esta última, en el afianzamiento de la “nueva gobernanza” mundial, es que se aplicaron por doquier a partir de la penúltima década del siglo XX un conjunto de medidas que se ampararon en lo que fue conocido como Consenso de Washington, una auténtica política de saqueo, que entre sus cláusulas más draconianas imponía la total apertura de las economías del mundo a las empresas de las potencias coloniales y muy especialmente a las de EE.UU.[4]

Como vía privilegiada de “cosechar” dinero, multiplicaría asimismo los “Tratados de Libre Comercio e Inversiones” (TLC), que han venido creando una especie de “derecho internacional” informal que en realidad está basado en las leyes y la jurisprudencia de EEUU (porque ningún Tratado o Acuerdo con este país puede contradecir las leyes o el Congreso de EEUU, ni EE.UU. acepta ninguna decisión de organismo multinacional que le contravenga). Es decir, que todos los Tratados firmados por este país institucionalizan de iure la aplicación extraterritorial de las leyes de EEUU. De hecho, los países signatarios de acuerdos de liberalización comercial ceden su soberanía nacional y popular, y dejan indefensas a sus sociedades frente al multiplicado poderío de los mercados reguladores (que no regulados). A este festín se sumarían en una u otra medida el resto de potencias capitalistas (los «tribunales de arbitraje» que ellas controlaban, por su parte, vienen a consolidar tal entramado institucional, pues sus decisiones no pueden, en la práctica, ser apeladas a través de mecanismos legales que estén fuera de los Tratados. Ninguna decisión de esos tribunales puede ser modificada porque han quedado fuera del alcance de los parlamentos o del poder judicial de cada país).

Por supuesto, la ‘cooperación al desarrollo’ sería reestructurada de cara a empresarizarla en gran medida y con miras también a que sirviera de moneda de cambio para aceptar las nuevas condiciones del Consenso de Washington, expresadas a través de los tristemente famosos Programas de Ajuste Estructural (PAE); igualmente se haría con el control migratorio e incluso el alineamiento militar y la participación directa en unos u otros frentes bélicos[5].

Todos estos procesos están asociados a lo que se ha conocido como neoliberalismo -o de regulación cada vez más unilateralizada de la sociedad y el mercado por parte de la clase capitalista-, el cual recuperó apenas y durante un breve lapsus las tasas de ganancia en las formaciones centrales del Sistema Mundial capitalista, a costa sobre todo del incremento de la explotación del trabajo, de la apropiación privada de la riqueza colectiva y de la puesta en el circuito del valor de las actividades humanas de mutua protección y mantenimiento de la vida. Pero en donde se mostró verdaderamente exitoso fue en la eliminación, descuartizamiento o cooptación e integración de los sujetos antagónicos.

La extinción de la URSS y de las experiencias de transición socialista en Europa reconstituyó el Sistema Mundial capitalista casi en su totalidad, haciendo de él el único mundo. La “máquina de hacer ideología” esparcida y amplificada por todo el orbe –cual rodillo ideológico-, correría pareja a la recién estrenada unilateralidad estadounidense. Juntas pergeñaron el marco de lo posible, de lo pensable y de lo deseable. Es decir, fabricaron la nueva realidad del mundo, dentro de cuyo marco se desenvolverían en adelante las escasas opciones políticas de unas sociedades creciente y programadamente despolitizadas.

Para la puesta en marcha de una nueva Estructura Liberal de Acumulación en los centros sistémicos, en sustitución de las Estructuras Regulativas de Acumulación del capitalismo híbrido social que fue forzado por el Mundo Socialista y las luchas sociales que con él crecieron, la clase capitalista global hubo de preparar previamente el terreno, acentuando los dispositivos de coacción político-judicial y económica, así como la represión policíaco-militar a escala planetaria. Se emprendía así el que hasta ahora ha sido el más largo “ciclo político de la economía”, por el que ésta se pone en función de la “venganza de clase” del Capital contra la clase trabajadora, para recomponer su dominio sobre ella en todos los órdenes (Kalecki, Michal. The Last Phase in the Transformation of Capitalism. Monthly Review Press. Nueva York. 1972). La política de clase capitalista pretendía regular cada vez más unilateralmente la economía bajo el objetivo del sometimiento general de la fuerza de trabajo, aun a costa a veces de la propia tasa de ganancia.

Aquellos primeros dispositivos de tamaña ofensiva de clase vertical estuvieron enfocados sobre todo a enfrentar las fuerzas del Trabajo organizado en el ámbito sindical-laboral y, en general, en el de lo social. La vertiente militar se desarrolla contra las expresiones más subversivas o “desestabilizadoras”, a través de una generalizada guerra sucia que a menudo pretendió ser legitimada como “guerra al terrorismo”. Tuvo uno de sus más importantes arranques en la vertebración represiva protagonizada por los golpes de Estado y posteriores dictaduras militares llevados a cabo en el Cono Sur americano, si bien su aldabonazo precursor se produjo en Indonesia, con el golpe contra Sukarno (1966). Siempre el objetivo primordial fue el genocidio político, o el exterminio de la parte de la sociedad más organizada, con mayor conciencia política y componente solidario o de entrega al bien común (al igual que había venido ocurriendo históricamente, como en la guerra del fascismo contra la República española, por ejemplo).

Esta guerra de clase en la que se ensañaba la clase capitalista global, iba destinada a modificar de modo duradero la tasa de explotación y la dimensión e intensidad de la dominación, institucionalizando esas modificaciones. La economía política del Trabajo y su incidencia como clase en el decurso del Sistema, quedaría seriamente dañada.

Las conciencias, los habitus de vida e incluso las mentalidades, las “formas de ser”, se fueron adaptando a esa nueva contingencia mundial, naturalizándola. Gran parte de las otrora izquierdas alter-sistémicas se plegaron al nuevo marco de lo real, y dejaron de concebir la superación del capitalismo, que se hace para ellas no ya imposible, sino impensable. Con ello y en un tiempo asombrosamente rápido, se fueron convirtiendo en “izquierdas del Sistema”, cual una “neo-socialdemocracia” (definitivamente más parcial en objetivos, ampliamente más integrada y mucho menos reivindicativa de lo que fuera la socialdemocracia clásica de la II Internacional) cada vez más defensora de las estructuras del valor-capital. La mayoría de las fuerzas de la Tercera Internacional, en casi todo el planeta, seguirían ese camino. Y es que la derrota político-militar de la URSS significó que la vía revisionista presente desde siempre en la URSS, pero con mayor relevancia a partir del XX Congreso del PCUS, a la muerte de Stalin[6], se impusiera también para casi todas las formaciones de la III Internacional. El kruschevismo, que predicaba el entendimiento con el mundo capitalista y la posibilidad de llegar al poder exclusivamente por la vía parlamentaria, se había adueñado de ellas. En Europa lo haría bajo la expresión de “eurocomunismo”.

Con eso también se resintió la conciencia de clase, y con ella, las luchas de la fuerza de trabajo quedaron más y más subsumidas en el marco del capital.

“Se trataba de crear una suerte de nuevo sentido común, en el que el conflicto de clases pasaba a ser una cosa del pasado y, por tanto, ese fenómeno propio de todas las sociedades divididas en clases sociales, perdería su carácter de motor de la Historia (…) Cuando la izquierda dejó de mirar hacia el mundo del trabajo, comenzó a perder definitivamente su brújula. Partidos Comunistas con un largo y heroico historial, comenzaron a reconvertir rápidamente sus programas, sustituyéndolos por una retórica “ciudadanista” y vacía, centrada en «el individuo», en «la gestión» y el «buen gobierno». Fueron aquellos tiempos en los que se empezó a hablar más de «sociedad civil» que de “clases”. Más de “derechos individuales”, que de condiciones materiales y «derechos colectivos» (…). Los sindicatos, por su parte, se replegaron a sus sedes burocráticas institucionalizadas, convirtiéndose en eficaces gestores e intermediarios entre la patronal y sus propios afiliados (…) Dejaron de organizar a los trabajadores precarios, a los jóvenes o a los migrantes. Se convirtieron engestores de convenios para una minoría estable, en lugar de ser estructuras e instrumentos de lucha y de combate social para el conjunto de los explotados.” (Manuel Medina, en https://canarias-semanal.org/art/38152/exequias-por-la-clase-obrera-un-deceso-sin-autopsia).

Las diversas “izquierdas del Sistema” comenzarían a abrazar la ideología difundida desde los centros neurálgicos (y neuronales) de este último, para hacer priorizar las identidades, la diferencia, las particularidades, lo diverso, por sobre lo que se comparte o es condición común, lo que es susceptible de unir, aglutinar y fortalecer.

“… no pocos movimientos identitarios, ecologistas o feministas, carentes de una base común que los conectara con el lugar que cada uno ocupa en las relaciones de producción, terminaron fragmentándose y una buena parte de ellos, integrándose plenamente en el sistema” https://canarias-semanal.org/art/38152/exequias-por-la-clase-obrera-un-deceso-sin-autopsia

Se predicaba, así, el fin de la clase obrera y, en consecuencia, el de cualquier veleidad que considerara la superación del orden capitalista.

Ciertamente que la clase obrera no lo es todo, pero sin ella no hay cambio estructural posible. Porque es la única clase social que posee el poder real del que no dispone ningún otro grupo social: parar la producción y, también, de reorganizarla.” https://canarias-semanal.org/art/38152/exequias-por-la-clase-obrera-un-deceso-sin-autopsia

La condición de clase trabajadora era suplantada en el imaginario colectivo por el de una proyectada en tecnicolor “clase media universal”, a la que supuestamente toda la sociedad pertenecería (quizás como “sociedad civil”). Concomitantemente, las “neo-izquierdas” (neo-socialdemócratas) nos empezaron a hablar de 99’s por ciento y de “la gente” en general, sin divisiones internas de clase ni vinculaciones con el mundo de la plusvalía.

En general, la caída de la URSS sería un enorme golpe ético-político para la humanidad, con fatales repercusiones para las opciones de ruptura con el modo de producción capitalista y con consecuencias desastrosas para la vida de la mayoría de la población mundial.

Efectivamente, la unilateralidad de EE.UU. (y a su estela, del resto subordinado del Imperio Occidental), paralela a la de la clase capitalista, les permitió un margen de maniobra y de tiempo para intentar compensar la Crisis Sistémica del capitalismo con algunos de los más drásticos mecanismos contratendenciales. Así, la intensificación y extensión de la explotación de la fuerza de trabajo por doquier (haciéndose cada vez más presente la sobre-explotación o brutalización de los mercados laborales); mientras que el renovado proceso de “acumulación por desposesión” a escala planetaria entrañaba ofensivas hacia la privatización de la riqueza social acopiada (servicios públicos, vivienda, energía, infraestructuras, patrimonio construido…); privatización del patrimonio natural; mercantilización de recursos genéticos (negocio con las fuentes de vida animales y vegetales); patentes sobre recursos ajenos; empresarización de las instituciones públicas; técnicas financieras de desposesión (promociones fraudulentas de títulos, destrucción deliberada de activos –mediante inflación, fusiones, absorciones…-; endeudamiento generalizado y apropiación de bienes hipotecados, manipulación del crédito y las cotizaciones); contrarreformas fiscales (reducción de aportes de la patronal, tributación regresiva e “ingeniería financiera” (fraude y evasión fiscal) del gran empresariado, subvención pública a las grandes empresas y la Banca…; y también la apropiación militar directa (o la guerra como negocio).

Se produjo como consecuencia inmediata –amén del incremento exponencial y la multiplicación de la desigualdad-[7] la aceleración de la proletarización masiva de las poblaciones de todo el planeta, muchas de las cuales quedaban “disponibles” para migrar a discreción en función de los requerimientos del capital en unos u otros mercados migratorios, o en busca desesperada de su supervivencia. A raíz de ello, el ejército laboral de reserva se hace tan numeroso que se vuelve incluso redundante. De forma creciente, el Sistema ve como “población sobrante”, esto es, suprimible, esa fuerza de trabajo mundial excedente, para la que diseña una geografía política del exterminio (centros de internamiento y vigilancia, campos de concentración, cárceles, obligación de recorrer rutas de muerte…o directamente, la eliminación –en donde Gaza o Sudán hacen de ejemplos extremos de esa barbarie-)[8].

Pero las estrategias de dominación de las formaciones centrales no se detuvieron ahí. Concomitantemente con los procesos descritos, EE.UU., tras su victoria en la Segunda Guerra Mundial Prolongada o (Tercera) Guerra Mundial contra el Socialismo, iniciaría la sustitución de su política de contención por la del enlargement o política ofensiva, que tras la caída de la URSS buscaría ahora la desintegración de Rusia como gigante y la penetración en su Heartland asiático tanto con su presencia militar directa como a través de otras potencias regionales de menor tamaño. No es casualidad, en este sentido, que el “terrorismo” vaya a estar principalmente señalado y localizado en ese Heartland.

También EE.UU. protagonizaría en adelante una prevención “sanitaria” de la posible formación de un nuevo poder asiático, redirigiendo su estrategia antagonista fundamentalmente hacia China, así como a prevenir cualquier posible aproximación o entendimiento euro-asiático. El impedimento de una Eurasia articulada seguía siendo objetivo prioritario secular del Eje Anglosajón.

Notas:

[1] En adelante el “Tercer Mundo” como sujeto más o menos coordinado, como entelequia asumida para impulsar la existencia de un agente colectivo que reclamaba su lugar bajo el sol del Sistema Mundial, que pretendió tener una voz conjunta a partir del Proceso de Bandung, y que se apoyó también en el “Desarrollo” como (pobre) versión socialdemócrata propia, quedaría relegado.

[2] Ver sobre ello, Amin, Samir. Más allá del capitalismo senil. El Viejo Topo. Barcelona. 2003. También Piqueras, Andrés. La opción reformista. Entre el despotismo y la revolución. Una explicación del capitalismo histórico a través de las luchas de clase. Barcelona. Anthropos. 2014.

[3] Mientras aquél estuvo vinculado al oro, EE.UU. fue expandiendo su dominio económico-político y permitiendo engrasar la dinámica de acumulación mundial a costa de grandes déficits comerciales que a finales de los años 60 del siglo XX le había llevado a la insolvencia: simplemente sus reservas de oro (que habían llegado a ser del 80% del disponible en el mundo), no podían hacer frente a la emisión de dólares hecha (en agosto de 1971, cuando EE.UU. decide desvincularse del oro, había llegado a perder 8.870 toneladas de ese metal, sobre lo que tendrían también peso las guerras de Corea y Vietnam en las que se embarcó). Una vez que se desligó del oro, EE.UU. forzó a la OPEP para que el comercio mundial de petróleo se efectuara en dólares (los cuales se aprecian según aumenta la demanda del oro negro), con lo que el conjunto de transacciones mundiales pivotaría en adelante en torno al dólar. La previa alianza, tras la Segunda Gran Guerra, con la feudal casa Saud, de Arabia (y luego con otras del Golfo), para tener acceso permanente a las principales reservas de petróleo del mundo y las más fáciles de extraer, le garantizaba a USA el suministro energético. A cambio, el hegemón ofrecía la instauración en el poder y la “protección” a aquellas monarquías brutales, o lo que es lo mismo, su implantación militar en esa zona geoestratégica.

[4] Dado que se predica que el sector privado gestiona mejor los recursos que el público, los gobiernos deben reducir el peso del Estado y dejar buena parte de los servicios (aunque sean “universales”) en manos del sector privado. El Estado al nivel interno debe ser un mero facilitador de este sector (función de estabilidad), al tiempo que un regulador ocasional de sus excesos (con programas de alivio de la pobreza, p.e.), así como garante de la “paz social” (ya se sabe lo que eso significa para la clase trabajadora), mientras que EE.UU. se encargaría de asegurar todo ello a escala global (a eso fue a lo que llamaron “gobernanza”).

[5] Esos Programas (PAE) tienen un objetivo fundamental: garantizar el pago de la deuda de los países periféricos a los países acreedores centrales. Para ello imponen una serie de medidas a los países deudores que pasan por la devaluación de sus monedas, en orden a reorientar definitivamente sus economías de cara a la exportación (sin atender al propio mercado interno). Unido a ello, se obliga a una desregulación económica, que pasa por eliminar lo que para el FMI y el BM son “rigideces” de la economía: el salario mínimo, el control de los precios de los productos básicos, la subvención a los propios productos agrícolas e industriales, la seguridad social y seguro de empleo mínimos, etc. Se busca también reducir drásticamente los gastos que aquellas instituciones consideran “improductivos” o “dilapiladores”: educación, sanidad, vivienda, etc., con la consiguiente destrucción de las infraestructuras sanitarias, educativas, etc. En orden a que los fondos públicos vayan destinados a pagar las deudas (obviamente, el construir luego una escuelita o enviar medicinas -más o menos caducadas- es una triste broma de la “cooperación” que ni de lejos puede paliar aquel destrozo social). Igualmente se fuerza la privatización de las empresas estatales más competitivas y de los recursos colectivos de esos países, que pasan a manos de las ETNs del Norte, mientras que el dinero obtenido con las privatizaciones se emplea en gran medida en el pago de los intereses de la deuda (por lo que también vuelve a los países enriquecidos). Como consecuencia de todo ello se produce la pérdida de poder adquisitivo de las poblaciones de la mayor parte de los países periféricos, el incremento del paro cíclico y estructural, la informalización de la economía y el subempleo, el abandono de los proyectos de seguridad alimentaria en beneficio de la exportación creciente de productos primarios con los que pagar la deuda, el hundimiento del mercado interno de estas sociedades, la carencia de recursos estatales para tomar cualquier medida de protección social o para reactivar la economía, la pérdida de los propios recursos productivos y “naturales”, altos desequilibrios fiscales, déficits crecientes de las balanzas comerciales… En definitiva, un ciclo vicioso de recesión, que coincide para colmo con la conversión de las periferias capitalistas en grandes exportadoras netas de capital al centro del Sistema.

En general, como ya señalé, sobre la geopolítica del desarrollo (y de la cooperación), puede verse Piqueras, Andrés. “De la colonización al desarrollo. Del paralelo devenir del sistema mundial, la desigualdad, el desarrollo y la cooperación”, en Andrés Piqueras (coord.). Desarrollo y cooperación: un análisis crítico. Tirant Lo Blanch. València. 2008.

[6] Hay que tener en cuenta que Stalin logró frenarla y relegarla en gran medida, pero los nazis -como después haría EEUU en Corea y Vietnam-, asesinaron decenas de miles de cuadros, eliminando selectivamente a los comisarios políticos y militantes más formados, amén de llevar a cabo una colosal destrucción de infraestructuras y de la economía en general, que deja desgastada a toda una sociedad. Rusia no se recuperaría nunca del todo de esa intervención quirúrgica ideológica (que fue continuada con la “Tercera Guerra Mundial” –o Segunda Guerra Mundial Prolongada- por los medios ya descritos).

[7] En 16 economías de capitalismo avanzado la participación salarial media decayó del 75% del producto nacional en la mitad de los años 70, al 65% en los años justo anteriores a la crisis de los años 2000, volviendo a decaer a partir de 2009. En otras 16 economías “en desarrollo” o “emergentes” estudiadas, esa participación media de los salarios cayó del 62% del PIB en los primeros años 90, al 58% justo antes de la actual crisis (OIT, http://www.ilo.org/public/spanish/region/eurpro/madrid/download/tendenciasmundiales2012.pdf). En 2014 el índice de Gini arrojaba un resultado de 0,89, lo que significa que de cada 10 personas 1 se queda casi con el 99% de la riqueza, y las otras 9 con un poco más del 1% (Intermon-Oxfam, Gobernar para las élites by Oxfam International – issuu).

[8] Sobre la geopolítica de clase de las migraciones, Piqueras, Andrés. “Significado de las migraciones internacionales de fuerza de trabajo en el capitalismo histórico. Una perspectiva marxista”, en Andrés Piqueras y Wim Dierckxsens (eds.), El colapso de la globalización. La humanidad frente a la gran transición. El Viejo Topo. Barcelona. 2011. En estos momentos estoy trabajando un texto al respecto de la sobreacumulación de capital y la sobreproducción de fuerza de trabajo, lista para ser o reprimida o suprimible.

Fuente: https://andrespiqueras.com/2025/08/08/la-idiosincrasia-belica-del-capitalismo-iii/

Entre la explotación la desposesión y el saqueo

La idiosincrasia bélica del capitalismo (IV)

Fuentes: andrespiqueras.com/

UN REPASO HISTÓRICO

Degeneración del capitalismo y geoestrategia del caos

A comienzos del siglo XXI el tinglado de saqueo, desposesión y acentuación de la explotación vinculados a la unilateralidad estadounidense y su (des)orden mundial comenzaría a debilitarse con la confluencia de dos procesos decisivos:

1) La persistencia e intensificación de la crisis global del capitalismo, y con ella la del propio Sistema Mundial generado por este modo de producción; así como el comienzo de la declinación económico-política de su potencia líder[1].

A pesar de todas las medidas contratendenciales aplicadas, el proceso de tecnificación-mecanización de la economía iba haciendo cada vez más difícil esquivar la subyacente sobreacumulación de capital, máxime al irse agrandando la participación de la robotización y de la inteligencia artificial en los procesos productivos, componentes de la cuarta revolución industrial. Junto a ello, la descabellada distancia entre el dinero financiero y el capital productivo tenía que resolverse forzosamente en crisis de destrucción de activos. Las tasas de ganancia de las principales economías centrales no dejaban de caer.

Pero la decadencia económica haría especial mella en EE.UU.

El gran deudor del mundo mantiene unos desequilibrios internos estratosféricos. En 2019 la deuda total estadounidense (pública + privada) alcanzaba casi 70 billones $. La deuda pública USA en 2021 era de casi 25 billones (126,44% del PIB); el déficit fiscal era de más de 3 billones en 2020, 11,62% del PIB en 2021. Mientras, su desinversión productiva y su deslocalización industrial siguen en crecimiento. Estados Unidos se está reduciendo en términos de inversión internacional, fusiones y adquisiciones, logística y moneda. Entre 1945 y 1950 su economía llegó a representar la mitad del PIB mundial, con más de la mitad de las reservas de oro mundiales. Su descenso desde entonces le ha hecho acabar 2022 por debajo del 16% del PMB y la previsión es que no llegue al 15% en 2026. En cuanto al dólar, la cuota del dólar en las reservas mundiales pasa del 73% en 2001, al 55% en 2021, y al 47% en 2022 (ese año la cuota del dólar cayó 10 veces más rápido que la media de las dos últimas décadas). Cada vez más formaciones estatales han empezado a dejar de acumular reservas en dólares, no sólo por la decadencia de la credibilidad del dólar sino por su creciente y cada vez más descarada y brutal utilización como arma de guerra (frente a lo cual nadie se puede sentir muy seguro).

“Es la realidad económica la que pone en juicio el papel de EUA como potencia hegemónica, luego del declive de la fase material conocida como los gloriosos treinta (1945-1968/73) expresada en la crisis de acumulación y rentabilidad (1973- 1982) y el agotamiento de la fase financiera (1983-2007) del ciclo sistémico de acumulación estadounidense”. [Gerig, Malfred, “El retorno de la Trampa de Tucídides: la Gran Estrategia de Estados Unidos y China frente a la disputa hegemónica desde la perspectiva de la economía política de sistemas-mundo”, en Geopolítica(s), vol. 12, nº 1, pp. 99-122; 2021, pg. 104].

Aunque también en peligro, los últimos anclajes de EE.UU. como hegemón son todavía:

a/ el dólar como moneda de cambio y de reserva del valor a escala internacional;

b/ el Ejército, que está vinculado al avance tecnológico estadounidense.

Uno y otro de esos pilares se sustentan mutuamente: el dólar puede cumplir tales papeles globales porque su confianza se asienta en la fuerza de las armas del hasta ahora ejército más poderoso del planeta, mientras que éste ha podido seguir siéndolo gracias al papel global del dólar y a la consiguiente posibilidad de emitir dinero sin respaldo, así como de contraer deuda incobrable (lo mismo se aplica a su complejo tecnológico que, por otra parte, está en gran medida militarizado). Esta dupla de poder le permite al hegemón (y de rebote a las potencias capitalistas subordinadas) mantener también la “fabricación de la verdad” a escala mundial, a través del control de la absoluta mayoría de los media. Lo cual bien puede constituir un tercer anclaje de la hegemonía USA:

c/ el cuasi-monopolio sobre las comunicaciones (donde se incluyen sus 5 gigantes tecnológicos: Amazon, Apple, Facebook, Google y Microsoft), incluida internet, lo que ha permitido a EE.UU., y por extensión a las formaciones sociales europeas, seguir “construyendo el relato” del mundo (a semejanza de lo que estas últimas vienen haciendo desde su expansión colonial en el siglo XV). Esta es una fuente de poder que algunos han bautizado como “poder blando”, pero que tiene una materialidad bien firme y constatable: el control de las conciencias condiciona palmariamente el de los hechos.

Sin embargo, la previsible declinación de un dólar sobrevaluado y con poco respaldo real en el valor, puede poner en peligro en cualquier momento los otros dos pilares del todavía liderazgo estadounidense (y, como quienes están unidos mediante una cadena, si el ejército empezara a acentuar sus muestras de decadencia, la caída del dólar sería aún más precipitada –lo que todavía precipitaría más el desmoronamiento del ejército, en una viciosa espiral insalvable-: de ahí la “urgencia” bélica, incluso nuclear, del hegemón).

2) La emergencia de China como potencia mundial y la recuperación de soberanía nacional con cada vez más presencia internacional por parte de Rusia(que gracias a su sustrato heredado de la URSS, se convierte, a pesar de todas sus carencias y la destrucción social y económica que padeció, en un referente de resoberanización y agencialidad multipolar). Formaciones socio-estatales que poco a poco se han ido aproximando entre sí para generar un tándem muy difícil de enfrentar, poniendo en serias dificultades la continuación de la unipolaridad. Máxime cuando expanden su proyecto multipolar a otras formaciones socio-estatales de peso.

De facto, la vuelta del “Centro del Mundo” o lo que es lo mismo, la eclosión de China, con un partido y un proyecto comunista que no pudo ser derrotado en la (Tercera) Guerra Mundial contra el Socialismo, ha comenzado a trastocar todas las dinámicas de la globalización unilateral estadounidense. A diferencia de la URSS en su momento (que sólo podía oponérsele en el terreno militar y en el político), China sí reúne condiciones para desafiar la hegemonía mundial estadounidense en su completitud. Concretamente, el auge de China a partir de los años noventa ha significado una escalada continua de posiciones, hasta ocupar al final de la segunda década del siglo en curso el primer puesto en cuanto a participación en el PIB mundial (medido en PPA), adelantando a EE.UU. Como quiera que China tiene las mayores reservas de dólares del mundo[2], pero al mismo tiempo es una formación social que impide que sus divisas salgan fácilmente de sus fronteras, añade una razón más para haberse convertido en el principal rival de EE.UU. en el presente siglo, dado que el hegemón en su relativa decadencia necesita reciclar permanentemente enormes flujos de divisas hacia su economía.